概述

窦性心动过缓(sinus bradycardia),是指窦房结发出激动的频率低于正常的范围,为小儿常见心律失常,但多无症状,确切发病率不详。 婴儿心率每分钟在100次以下,1~6岁每分钟80次以下,6岁以上每分钟在60次以下即可认为窦性心动过缓。严重过缓常出现交界性逸搏。窦性心动过缓可见于健康小儿,运动员,也可见于克汀病、伤寒、阻塞性黄疸病等。在颅内压增高的疾病,如脑出血、脑肿瘤及结核性脑膜炎以及应用毛地黄、利血平时,心率也可缓慢。持久性心动过缓可为病态窦房结综合征之早期症状,应密切观察。

病因

1.迷走神经张力过高 多见于正常儿童,为迷走神经张力过高所致,主要表现在睡眠、屏气、胃显著扩张时。经常从事运动的年长儿童也可表现窦性心动过缓。咽部敏感的小儿用压舌板检查咽部时亦可出现窦性心动过缓。 2.病理情况 少数见于病理情况,心脏疾病如风湿性心肌炎和病毒性心肌炎,脑缺氧和颅内压增高,伤寒、流感等传染性疾病,黏液性水肿、甲状腺功能减低及高血钾等病症均可引起窦性心动过缓,应用β受体阻滞药、洋地黄、奎尼丁、吗啡等药物可引起窦性心动过缓。 3.心脏病手术后 特别是心房手术后,易引起窦性心动过缓。

发病机制

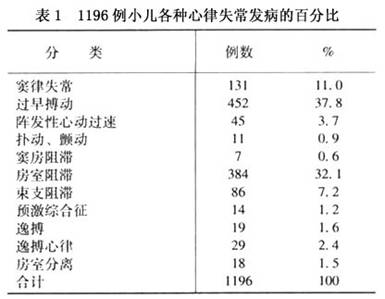

1.心律失常的分类及产生机制 心律失常按其发生原因主要可分为三大类: (1)激动形成失常:可分为两类:窦性心律失常及异位心律。窦性心律失常包括窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、游走心律及窦性静止。异位心律指激动发自窦房结以外的异位起搏点。如窦房结自律性降低或激动传导受阻,次级起搏点发出激动,防止心脏停搏,称为被动异位心律,发生1~2次者称逸搏,3次以上者为逸搏心律。如次级起搏点的自律性增高,发出激动的频率超过窦房结的频率,抢先一步在窦房结之前发出激动,称为主动性异位心律,发生1~2次者称为过早搏动,连续3次以上者称心动过速,其频率更快而有规律者称扑动,更迅速而无规律者称颤...[详细]

临床表现

正常儿童出现窦性心动过缓一般无临床表现,多在体检或因其他原因就诊做心电图或24h心电图时发现。对于病理性原因致窦性心动过缓,心率明显缓慢时,可出现精神差、倦怠,年长儿可诉头昏、胸闷。显著心率减慢时可出现晕厥,甚至抽搐。听诊时心率慢,常伴心律不齐,心音可正常。

并发症

常并发交界性逸搏或病者窦房结综合征,显著心率减慢时可出现晕厥、抽搐,常伴心律不齐、心源性休克。

实验室检查

一般常规检查无异常,如并发于某些疾病之后,实验室检查随原发疾病不同而异。

其他辅助检查

常规做胸片、超声心动图检查,其他视临床需要选择。心电图特点: 1.常规心电图(清醒和休息状态) (1)窦性P波,Ⅰ、Ⅱ为直立波,aVR导联倒置。 (2)心率缓慢:<1岁<110次/min;1~3岁<90次/min;3~5岁<80次/min;5~10岁<70次/min;10岁以上<60次/min。 2.动态心电图 特点(睡眠时):<1岁<80次/min;2~6岁<60次/min;7~11岁<45次/min;12岁以上<40次/min;运动员可<30次/min。

诊断

根据临床表现和心电图或动态心电图特点,窦性心动过缓的诊断无困难。

治疗

对于正常儿童出现窦性心动过缓可不予治疗,但需临床随诊。有明确病因者,需积极治疗原发病,对于心动过缓伴症状或心率<40次/min(婴儿<60次/min)者应予治疗。 1.异丙肾上腺素 主要用于急性期治疗,0.5~1mg加入10%葡萄糖液500ml中,根据心率和症状调整滴入速度,以无自常症状或心率:儿童>40次/min,婴幼儿>60次/min者为标准,不宜将心率提高到正常范围,以免加重心肌损害。 2.阿托品 可静脉滴注亦可口服,静脉推注0.01~0.03mg/kg,心率控制如上,常用于症状较轻或慢性患者,口服每次0.01~0.03mg/kg,3次/d。维持正常或稍低于正...[详细]

预后

多数预后良好,但如并有器质性心脏病,预后将受影响。

预防

预防各种心脏疾病,如风湿性心肌炎和病毒性心肌炎;积极治疗甲状腺功能减退症、尿毒症、风湿热、川崎病、神经系统因素、低温、麻醉与药物中毒等引起的心律失常;防止高血钾和各种药物引起的窦性心动过缓。

当心肌发生病变,如损伤、缺血、缺氧等,使窦房结受到抑制,则其下方的自律细胞被迫发放冲动,这是一种保护性机制,可产生逸搏或逸搏心律。 2.激动传导失常 心脏的激动若不能按正常的速度和顺序到达各部位则为传导失常,又可分为生理性和病理性。前者指激动在传导过程中适逢传导系统的绝对不应期或相对不应期,在遇到绝对不应期时激动不能下传,遇到相对不应期时传导变慢,也称干扰。干扰最常发生的部位是房室交界区,如果连续3次以上在房室交界处发生干扰,则称干扰性房室分离。病理性传导失常是由于传导系统的器质性改变,不应期病理性延长所产生的传导障碍,亦称病理性传导阻滞。大部分缓慢心律失常即由此所产生。 3.激动起源失常伴传导失常 属于此类的有并行心律、反复心律、异位心律合并传出阻滞等。并行心律(parasystole)是指心脏内除窦性起搏点外,还存在着另一个经常活动着的异位起搏点;异位起搏点的周围有传入性阻滞的保护,使窦性冲动呈完全性传入阻滞,它能按本身的频率发生激动而不受正常窦性激动的影响,为此两个起搏点并列发出激动。在异位起搏点无传出阻滞的情况下,只要周围心肌不处于不应期,即可外传,便形成一次异位性期前收缩,亦可形成并行心律性心动过速。

当心肌发生病变,如损伤、缺血、缺氧等,使窦房结受到抑制,则其下方的自律细胞被迫发放冲动,这是一种保护性机制,可产生逸搏或逸搏心律。 2.激动传导失常 心脏的激动若不能按正常的速度和顺序到达各部位则为传导失常,又可分为生理性和病理性。前者指激动在传导过程中适逢传导系统的绝对不应期或相对不应期,在遇到绝对不应期时激动不能下传,遇到相对不应期时传导变慢,也称干扰。干扰最常发生的部位是房室交界区,如果连续3次以上在房室交界处发生干扰,则称干扰性房室分离。病理性传导失常是由于传导系统的器质性改变,不应期病理性延长所产生的传导障碍,亦称病理性传导阻滞。大部分缓慢心律失常即由此所产生。 3.激动起源失常伴传导失常 属于此类的有并行心律、反复心律、异位心律合并传出阻滞等。并行心律(parasystole)是指心脏内除窦性起搏点外,还存在着另一个经常活动着的异位起搏点;异位起搏点的周围有传入性阻滞的保护,使窦性冲动呈完全性传入阻滞,它能按本身的频率发生激动而不受正常窦性激动的影响,为此两个起搏点并列发出激动。在异位起搏点无传出阻滞的情况下,只要周围心肌不处于不应期,即可外传,便形成一次异位性期前收缩,亦可形成并行心律性心动过速。