概述

期前收缩即过期前收缩动(premature beat)简称早搏,又称期外收缩(extrasystole),按其起搏点的部位,可分为房性、房室交界性(交界性)及室性,其中以室性最多,房性次之,交界性较少见。期前收缩和逸搏这一种异位搏点激动所致的心律失常,其中室性期前收缩在儿童最常见,大多预后良好。逸搏主要发生于窦性心动过缓或窦性停搏的患儿,预后取决于原发疾病。 室性期前收缩是指由希氏束分支以下起搏点提早产生的心室激动,又称室性异位搏动,为小儿最常见的心律失常。由折返或自律性增高所致。 房性期前收缩指心房异位起搏点提前发出的激动所致。比室性期前收缩少见,其发生机制与折返激动...[详细]

病因

1.分类 心电图可区分房性、交界性及室性期前收缩。 (1)房性期前收缩: ①期前出现的房性异位P波,其形态与窦性P波不同。 ②P-R间期在正常范围(>0.10s)或有干扰性P-R间期延长。 ③异位P波之后的QRS波与窦性QRS波相同,如发生差异性传导,则QRS波形态有变异,如异位P波发生过早,房室交界区尚处于绝对不应期,则P波之后无QRS波,称为未下传的房性期前收缩。 ④代偿间歇多为不完全性。 (2)交界性期前收缩: ①期前出现的QRS波,其形态与窦性QRS波相同。 ②逆行性P波,PⅡ、Ⅲ、aVF...[详细]

发病机制

近年来随着心脏电生理研究的进一步深入,对期前收缩的发生机制也有了一些新认识,但到目前为止还没有一种理论能给予完满解释。根据晚近的文献报道,主要有以下几种学说:①折返激动;②异位节律点自律性增高;③触发活动;④并行心律。 在上述机制中,折返激动可能是产生期前收缩的最主要、最常见的机制。关于折返激动的详细机制请参见小儿心律失常。如果折返只发生1次便表现为期前收缩,若连续发生折返则形成阵发性心动过速。期前收缩与其前的窦性心搏之间常有固定的联律间期。 异位节律点自律性增高说认为:心脏内存在着某些潜在的异位节律点,在一些特定情况下其自律性增高,表现为起搏细胞4相舒张期自发除极加速...[详细]

临床表现

多数病人无明显症状。年长儿可有心悸,心前区不适,心跳不规则或感到胸前撞击、心脏突然下沉或停顿。心脏病患者发生期前收缩症状多明显。心脏听诊发现两次距离很近的心搏之后有较长的间歇,与脉搏间歇一致。期前收缩的第1心音多数增强,第2心音减弱。

并发症

一般无并发症,如并发于心脏疾患后,心悸等症状多较明显。

实验室检查

常规做血电解质和酸碱平衡检查,如血钾、钙、镁、pH值等;查血沉、抗“O”、心肌酶谱、免疫球蛋白等;如疑为药物因素,应查血药浓度;疑为肾病综合征,应查尿常规和血胆固醇血浆蛋白等。

其他辅助检查

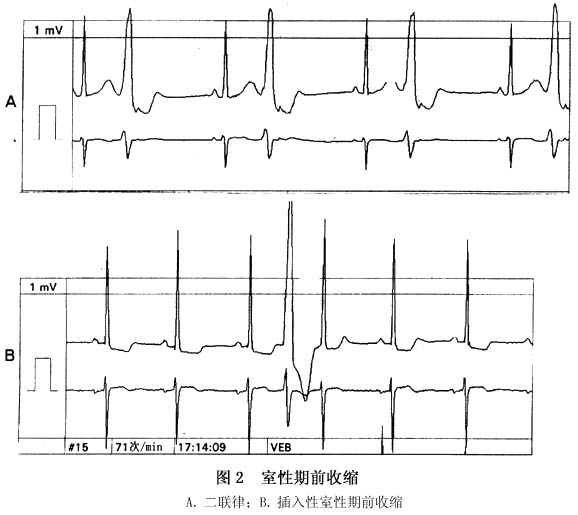

1.心电图检查 室性期前收缩心电图表现: (1)QRS波:提前出现的QRS波,呈宽大畸形,时限:成人>0.12s,儿童>0.10s,婴儿>0.09s。如起搏点在希氏束邻近,QRS波形态可接近窦性,离希氏束越远,则QRS波宽大畸形越明显,其后的T波方向往往与主波方向相反(图2)。 (2)提前QRS波前无P波:若QRS波发生很晚,可落在窦性P波之后,形成窦性P波和提前室性QRS波的“P-R′间期”,其比正常P-R间期短,P-R′<0.10s,此为舒张晚期的室性期前收缩(图3)。若QRS波发生特别早,可发生R波在T波之上的R-on-T现象,连续出现可诱发心室扑动。偶可...[详细]

诊断

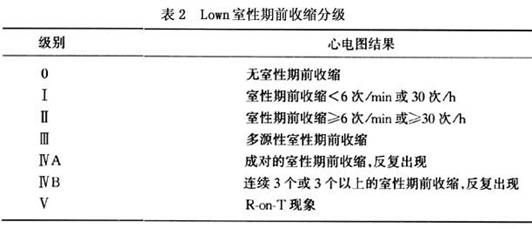

期前收缩的诊断主要依靠心电图检查。室性期前收缩在健康儿童较常见。仅有室性期前收缩,并非有心脏病。如何评估室性期前收缩的临床意义,应了解患儿有无伴随症状,如心慌、头晕或晕厥发作,以及有无心脏病,需进行必要的检查。 1.心电图和动态心电图检查 (1)室性期前收缩分级:根据常规心电图及24h动态心电图检查,室性期前收缩可分为6级: 0级:无期前收缩。 1级:期前收缩<2次/min或<30次/h。 2级:期前收缩>2次/min或>30次/h。 3级:多形性期前收缩。 4级A:联律性期前收缩或连续2个期前收缩。 ...[详细]

治疗

小儿期前收缩的处理一般包括3个方面,即一般治疗、病因治疗和抗心律失常药物的应用。一般治疗是指患儿生活要规律,按时起居,应保证充分的睡眠,避免剧烈运动和精神紧张。下面重点讨论病因治疗和抗心律失常药物的应用。 1.病因治疗 对期前收缩患儿进行上述的全面检查之后应尽可能明确病因,然后给予相应的处理。如由风湿性心脏炎引起者,除给予阿司匹林等抗风湿药物外,还可以应用肾上腺糖皮质激素;对已确诊为急性心肌炎的患儿也可给予大剂量维生素C、二磷酸果糖及能量合剂等,以改善心肌代谢并保护受损的心肌组织,有助于对期前收缩的治疗;在心力衰竭基础上发生的期前收缩,应积极抗心力衰竭治疗;药物过量引起的期前收缩...[详细]

预后

儿童室性期前收缩的预后良好。器质性期前收缩经正规抗心律失常治疗和原发病治疗,大多预后佳,但部分因原发病严重可发生室性心动过速。对于功能性期前收缩,据严氏统计139例期前收缩消失时间最长达9年,平均4.5年,且与用药与否无明显关系,我们观察的资料显示功能性期前收缩用药可消失,但停药易复发,最后消失时间平均3年,极少发生室性心动过速。 房性期前收缩的预后视病因而定,无病因者预后良好,有病因者去除病因后期前收缩多可消失。部分期前收缩可因原发病未愈而长期不消失,亦有可能发展为房性心动过速或心房扑动、心房颤动者,如发生在严重的慢性风湿性二尖瓣病变患者的房性期前收缩常为心房颤动的前奏。 ...[详细]

预防

健康小儿应注意劳逸结合,避免过劳、精神过度紧张等,以预防期前收缩的发生。 积极预防先心病;防治电解质紊乱和酸碱失衡,积极治疗原发病,如各种胃肠疾患;甲状腺功能异常症、尿毒症、风湿热、川崎病、神经系统因素、低温、麻醉与药物中毒等引起的过期前收缩动。

在心电图同一导联中,期前收缩形态不同,联律间期不等,为多形性期前收缩。每间隔一个窦性搏动之后出现一个期前收缩称二联律,每隔2个窦性波动之后出现一个期前收缩为三联律,如此类推,四、五联律等。期前收缩每分钟在5次以上称为频发期前收缩,5次以下为偶发。 2.病因 (1)健康小儿:期前收缩常见于健康小儿或无器质性心脏病者,由于过劳、精神紧张、胃肠道疾病、胆道感染或自主神经紊乱等所引起。有的找不到明显病因。 (2)心脏病患儿:心脏病患儿更易发生期前收缩,如风湿性心脏病,各种心肌炎,原发性心肌病,先天性心脏病及心力衰竭等。长Q-T综合征、二尖瓣脱垂及左室假腱索常发生室性期前收缩。 (3)药物中毒:洋地黄类药物中毒常出现室性期前收缩。其他药物如奎尼丁、肾上腺素、锑剂中毒。 (4)低钾血症及缺氧:低钾血症及缺氧等也可引起期前收缩。 (5)其他:心导管检查、心脏手术及麻醉过程中常出现期前收缩。多形性,成对或连续出现3个室性期前收缩,多见于严重心脏病患儿。

在心电图同一导联中,期前收缩形态不同,联律间期不等,为多形性期前收缩。每间隔一个窦性搏动之后出现一个期前收缩称二联律,每隔2个窦性波动之后出现一个期前收缩为三联律,如此类推,四、五联律等。期前收缩每分钟在5次以上称为频发期前收缩,5次以下为偶发。 2.病因 (1)健康小儿:期前收缩常见于健康小儿或无器质性心脏病者,由于过劳、精神紧张、胃肠道疾病、胆道感染或自主神经紊乱等所引起。有的找不到明显病因。 (2)心脏病患儿:心脏病患儿更易发生期前收缩,如风湿性心脏病,各种心肌炎,原发性心肌病,先天性心脏病及心力衰竭等。长Q-T综合征、二尖瓣脱垂及左室假腱索常发生室性期前收缩。 (3)药物中毒:洋地黄类药物中毒常出现室性期前收缩。其他药物如奎尼丁、肾上腺素、锑剂中毒。 (4)低钾血症及缺氧:低钾血症及缺氧等也可引起期前收缩。 (5)其他:心导管检查、心脏手术及麻醉过程中常出现期前收缩。多形性,成对或连续出现3个室性期前收缩,多见于严重心脏病患儿。 (2)提前QRS波前无P波:若QRS波发生很晚,可落在窦性P波之后,形成窦性P波和提前室性QRS波的“P-R′间期”,其比正常P-R间期短,P-R′<0.10s,此为舒张晚期的室性期前收缩(图3)。若QRS波发生特别早,可发生R波在T波之上的R-on-T现象,连续出现可诱发心室扑动。偶可出现逆行P′波,但R′-P′>0.10s。

(2)提前QRS波前无P波:若QRS波发生很晚,可落在窦性P波之后,形成窦性P波和提前室性QRS波的“P-R′间期”,其比正常P-R间期短,P-R′<0.10s,此为舒张晚期的室性期前收缩(图3)。若QRS波发生特别早,可发生R波在T波之上的R-on-T现象,连续出现可诱发心室扑动。偶可出现逆行P′波,但R′-P′>0.10s。 (3)常有完全的代偿间期:但可因期前收缩发生特别早,可能逆转至心房,使窦房结原来的节律发生改变,致代偿间期不完全,且其后一个P-R间期延长,为隐匿性干扰所致。另可在心率较慢时,发生“插入性”期前收缩(又称间位性期前收缩),而不影响窦房结自律性。 (4)室性期前收缩的出现:可单独出现,亦可以成对或呈联律出现,成对期前收缩即两个室性期前收缩连续出现;二联律,即一个窦性搏动后一个室性期前收缩;或三联律,即两个窦性搏动后一个室性期前收缩。 (5)联律间期:大多数病例的联律间期相等,若同一导联联律间期恒定,且QRS波形态一致,为单源性期前收缩;若同一导联上联律间期相等,而QRS波形态一致,为多源性室性期前收缩(图3)。联律间期不等,QRS波形态一致,有时出现室性融合波,有时可为室性并行心律(图4),其互相邻近的两次异位搏动间的时间间隔存在一定的倍数关系。

(3)常有完全的代偿间期:但可因期前收缩发生特别早,可能逆转至心房,使窦房结原来的节律发生改变,致代偿间期不完全,且其后一个P-R间期延长,为隐匿性干扰所致。另可在心率较慢时,发生“插入性”期前收缩(又称间位性期前收缩),而不影响窦房结自律性。 (4)室性期前收缩的出现:可单独出现,亦可以成对或呈联律出现,成对期前收缩即两个室性期前收缩连续出现;二联律,即一个窦性搏动后一个室性期前收缩;或三联律,即两个窦性搏动后一个室性期前收缩。 (5)联律间期:大多数病例的联律间期相等,若同一导联联律间期恒定,且QRS波形态一致,为单源性期前收缩;若同一导联上联律间期相等,而QRS波形态一致,为多源性室性期前收缩(图3)。联律间期不等,QRS波形态一致,有时出现室性融合波,有时可为室性并行心律(图4),其互相邻近的两次异位搏动间的时间间隔存在一定的倍数关系。 (6)起源点定位:不同部位起搏的室性期前收缩在心电图上有不同的表现,根据心电图可初步判断异位起搏点位置(表1)。

(6)起源点定位:不同部位起搏的室性期前收缩在心电图上有不同的表现,根据心电图可初步判断异位起搏点位置(表1)。 尚应常规做X线和B超检查。 2.运动试验 观察运动后室性期前收缩减少、消失或增多,或诱发室性心动过速;有无ST-T波改变,随心率增快后Q-T间期有无延长。形态单一的室性期前收缩,包括联律或并行性期前收缩,运动后期前收缩消失或减少,经上述检查均未见异常者,预后良好,经过一段时间,期前收缩可自行消失。 3.超声心动图 观察心腔大小,室壁及瓣膜情况,心功能改变,有助于诊断二尖瓣脱垂、左室假腱索、扩张型及肥厚型心肌病,致心律失常性右室发育不良等。

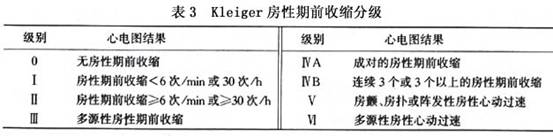

尚应常规做X线和B超检查。 2.运动试验 观察运动后室性期前收缩减少、消失或增多,或诱发室性心动过速;有无ST-T波改变,随心率增快后Q-T间期有无延长。形态单一的室性期前收缩,包括联律或并行性期前收缩,运动后期前收缩消失或减少,经上述检查均未见异常者,预后良好,经过一段时间,期前收缩可自行消失。 3.超声心动图 观察心腔大小,室壁及瓣膜情况,心功能改变,有助于诊断二尖瓣脱垂、左室假腱索、扩张型及肥厚型心肌病,致心律失常性右室发育不良等。 3.期前收缩分级 根据Kleiger房性期前收缩分级标准将房性期前收缩分为六级(表3)。

3.期前收缩分级 根据Kleiger房性期前收缩分级标准将房性期前收缩分为六级(表3)。