概述

小儿心房扑动(atrial flutter,AF)简称房扑,从胎儿期到各年龄组均可发病,虽不多见,但病情较重,应及时治疗。与成人不同,小儿心房扑动较心房颤动多见。 心房扑动是心电图上具有典型的锯齿样心房波的快速、规则的异位房性心律失常。其心房率婴幼儿期约为350~600次/min,儿童期约为250~350次/min。 扑动和颤动在儿童少见,但因其常导致严重的血流动力学改变,甚至死亡,故为儿科急症,需紧急处理。

病因

心房扑动可发生在正常心脏的小儿,多见于婴儿、新生儿甚至胎儿,其产生机制可能因心房肌及传导系统发育不完善,冲动在心房肌内或经房室旁路产生折返引起。多数患儿有器质性心脏病,以先天性心脏病为主,尤其多见于大动脉错位经Mustard或Senning手术后的患儿。其他有心肌炎,扩张型心肌病,风湿性心脏病,病态窦房结综合征以及心外因素如洋地黄中毒、低钾血症等电解质紊乱。Garson等报道由11所医院协作研究的AF 380例,发病年龄1.1~25岁(中位数10.3岁),先天性心脏病占81%,主要有大动脉错位,单心室复杂畸形,房间隔缺损,法洛四联症,房室通道等,其中75%患者在发生AF之前至少做过一次心脏手术...[详细]

发病机制

1.分型 (1)心电图检查:临床根据心电图检查分为典型房扑和非典型房扑,典型房扑心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF、导联的心房扑动波为负向锯齿波,又称为常见型;反之,不典型房扑心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF、导联的心房扑动波为正向波,又称为不常见型。 (2)临床电生理检查:根据房扑对心房起搏的反应和房扑频率的不同,分为Ⅰ型房扑及Ⅱ型房扑。Ⅰ型房扑频率较慢,可被快速心房起搏中止,而Ⅱ型房扑频率较快,且不能被快速心房起搏中止。 (3)新分类法:最近,国外Scheinman根据对房扑的成功射频导管消融部位和折返环所围绕的解剖结构,提出新的分类方法,大致如下: ①右心房房扑:三...[详细]

临床表现

患儿的症状和体征与心脏病的轻重和心室率的快慢有关。轻者可无症状,重者可发生心力衰竭、晕厥、抽搐、心源性休克等。如心率快、持续时间长、发作频繁的房扑可引起心动过速性扩张型心肌病。体格检查时,心音低钝、强弱不等,可有脉搏脱漏。新生儿期房扑的临床表现可有两种类型: 1.先天性慢性房扑 多在生后即出现,患儿多能耐受,一般治疗无效,可在1岁内自愈。 2.阵发性房扑 多在生后数周或数月后发生,应用抗心律失常药如洋地黄有效,但易复发。 正常心脏新生儿及婴儿AF常呈持续发作,少数为阵发性。房室传导可为1∶1,心室率极快,达250次/min以上,易致快速心律失常性心...[详细]

并发症

可并发心力衰竭、心源性休克、扩张型心肌病,甚至猝死。

实验室检查

轻者一般检查正常,重症可有低氧血症,酸中毒等。

其他辅助检查

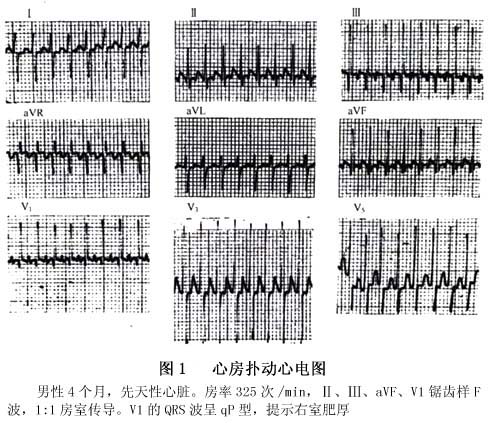

1.心电图特点 (1)F波的频率350~500次/min,呈波浪状或锯齿状,F波间无等电位线,Ⅱ、Ⅲ、aVF、V3R、V1导联的F波较明显 少数婴儿病例,F波不明显,需做食管心房电图协助诊断。 (2)房室传导比例:婴儿AF可出现1∶1房室传导,多数为2∶1~3∶1传导。4∶1房室传导较少见,多发生于用地高辛或普萘洛尔之后。 (3)QRS波:形状多属正常,偶有室内差异性传导,QRS波宽大畸形。见图1。 2.胸片 右有心影扩大、肺淤血改变。 3.超声心动图 可发现心脏畸形,心肌收缩力下降等异常改变。...[详细]

诊断

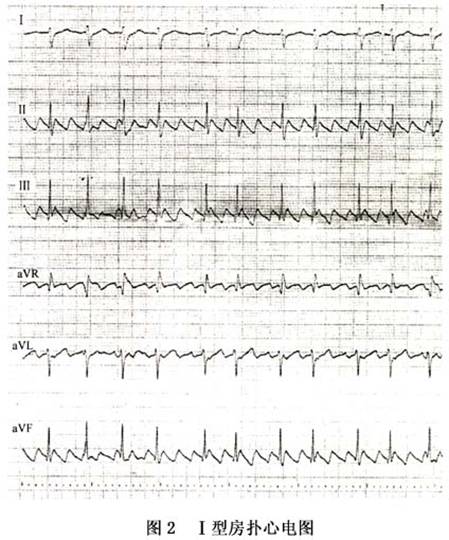

房扑的临床诊断依据主要是心室率150~250次/min,规则的、锯齿状的、形态一致的心房波或有器质性心脏病史患儿。 心电图诊断仍是可靠的诊断依据。Ⅰ型房扑心房率250~350次/min,多在300次/min左右,P波消失代以锯齿样F波,在Ⅱ,Ⅲ、aVF导联为明显负向波,等电位线消失,房室2∶1,甚至1∶1传导,心室率150~250次/min(图2)。Ⅱ型房扑房率多在350次/min以上。 常规心电图检查诊断不明时,可采用特殊检查。如动态心电图,经食管心房调搏术记录食管P波,高度怀疑时,还可行介入性心内电生理检查。...[详细]

治疗

由于洋地黄中毒,电解质紊乱引起的AF,首先应消除病因。 1.药物治疗 正常心脏新生儿或婴儿AF,1∶1房室传导,心室率极快,或持续发作,易致心肌病,发生心力衰竭,选用地高辛可减慢心室率并加强心肌收缩力,使症状改善和控制心力衰竭,偶有转复为窦性心律。未转复者加用奎尼丁,转复后仍需用地高辛和(或)奎尼丁维持量,以防复发。如房室传导为2∶1~3∶1,心室率在150次/min以下,患儿无明显症状,则无需用药,多数可望于1岁左右自行缓解。 伴有心脏病或AF呈持续性的患者,应及时终止发作,除选用地高辛加奎尼丁外,尚可用普萘洛尔(心得安),维拉帕米(异搏定),普罗帕酮(心律平),索...[详细]

预后

取决于原发性疾病的严重程度,若房扑不能有效控制,常致心力衰竭。先天性心脏病或旁路者50%手术后房扑可消失。部分可并发心房内血栓,可致猝死。发生于正常婴儿的房扑,大多于1岁后消失,其余正常儿童房扑可经治疗数月至数年后获痊愈。

预防

预防先心病参见先心病;防治电解质紊乱和酸碱失衡,积极治疗原发病,如各种胃肠疾患、尿毒症、风湿热、川崎病、神经系统因素、低温、麻醉与药物中毒(如洋地黄中毒等)等引起的心律失常;改善手术方法减少术后因创伤或瘢痕引致的房扑。

2.胸片 右有心影扩大、肺淤血改变。 3.超声心动图 可发现心脏畸形,心肌收缩力下降等异常改变。

2.胸片 右有心影扩大、肺淤血改变。 3.超声心动图 可发现心脏畸形,心肌收缩力下降等异常改变。 常规心电图检查诊断不明时,可采用特殊检查。如动态心电图,经食管心房调搏术记录食管P波,高度怀疑时,还可行介入性心内电生理检查。

常规心电图检查诊断不明时,可采用特殊检查。如动态心电图,经食管心房调搏术记录食管P波,高度怀疑时,还可行介入性心内电生理检查。