概述

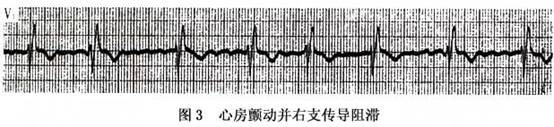

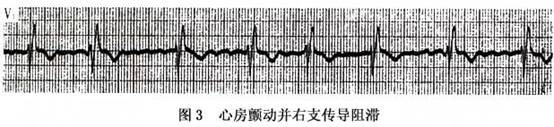

心房颤动(atrial fibrillation,AF)简称房颤,系心房各部分心肌纤维毫不协调地、无规则地乱颤,心房率>350次/min,其发生机制认为是心房内同时存在的多条折返环活动所致,又因心房扩大,心房不应期缩短及不均一性的传导和不应期等特点,致上述折返运动持久不止。 房颤是室上性心律失常最严重的类型。心电图示P波消失,代以不规则的心房颤动波(f波),Ⅱ、Ⅲ、aVF及V1导联最明显。各波间无等电位线。房率300~700次/min,心室率极不规则,100~150次/min,QRS波正常(图1)。...[详细]

病因

本病多见于严重的风湿性二尖瓣病变或先天性心脏病伴有心房扩大,如房间隔缺损、爱勃斯坦(Ebstein)畸形等。预激综合征、甲状腺功能亢进、洋地黄中毒也可出现心房颤动。

发病机制

房颤的电生理基础为心房肌的有效不应期缩短,在心房内构成多个折返环,一般有4~6个以上,心房面积越大,发生房颤的几率越高。绝大多数房颤起源点位于肺静脉入口处,以左肺上静脉和右肺上静脉入口多见。

临床表现

1.症状体征 主要症状为心悸、气急和胸闷,重者可发生心力衰竭或休克。主要体征有第1心音强弱不一,心律绝对不整齐,脉搏脱漏。房颤易合并心耳及心房附壁血栓。 2.临床分类 临床上房颤分为阵发性房颤、持续性房颤及持久性房颤。 (1)阵发性房颤:房颤发作持续数秒至数天,可自行恢复窦性心律。 (2)持续性房颤:房颤发作呈持续状态,如无治疗,不能自行恢复窦性心律。 (3)持久性房颤:房颤持续发作,各种临床治疗均不能恢复窦性心律。 病儿自觉心悸、气短、胸闷、头晕,心跳不规则,心室率较快时,症状更为明显,常引起心力衰竭。体检可发现心律完全不规则,...[详细]

并发症

常并发心力衰竭或心源性休克,易合并心耳及心房附壁血栓。

实验室检查

实验检查结果有低氧血症和酸中毒等,其他视原发病因不同而不同,如风心病、甲状腺功能亢进等。

其他辅助检查

1.心电图 心电图示P波消失,可见纤细、快速、不规则的颤动波,频率400~700次/min;QRS波群的间隔不整齐,频率150次/min左右(图2)。 2.X线检查 心力衰竭时心影扩大、肺淤血或见先心病和风心病的胸片改变特点。 3.超声心动图 见心脏先天畸形,或二尖瓣风心性病变。

2.X线检查 心力衰竭时心影扩大、肺淤血或见先心病和风心病的胸片改变特点。 3.超声心动图 见心脏先天畸形,或二尖瓣风心性病变。

2.X线检查 心力衰竭时心影扩大、肺淤血或见先心病和风心病的胸片改变特点。 3.超声心动图 见心脏先天畸形,或二尖瓣风心性病变。

2.X线检查 心力衰竭时心影扩大、肺淤血或见先心病和风心病的胸片改变特点。 3.超声心动图 见心脏先天畸形,或二尖瓣风心性病变。

诊断

除临床表现外,诊断主要依赖心电图。 1.P波消失,代之以纤细零乱、快速而形态不同的颤动波(f波),频率>350次/min,且在V1、V2较明显。 2.心室节率不规则,R-R绝对不整,心室率150次/min左右。若出现完全性房室传导阻滞,则心室率为40~60次/min,QRS宽大畸形(图3)。

治疗

心室率快或伴有心力衰竭者均应用洋地黄治疗。洋地黄治疗的目的为减慢心室率并控制心力衰竭,少数可恢复窦性心律。必须纠正心律时,可在继续使用洋地黄维持量的情况下,加用奎尼丁纠正心律,纠正心律后,奎尼丁维持量至少要用6个月。应用普罗帕酮(心律平),氟卡尼,胺碘酮(乙胺碘呋酮)也可转复为窦性心律。如上述方法无效,可采用同步直流电击转复治疗,电击复律效果较好,但仍需用奎尼丁维持量以防复发。 1.病因治疗。 2.房颤的复律 房颤的复律有药物复律、电复律、射频导管消融及外科手术。 (1)药物复律及预防复发:对于新近发生的房颤(48h内)药物转律有效。 ①ⅠA类...[详细]

预后

取决于原发性心脏疾病的严重程度,亦随原发病的好转而好转。

预防

积极预防先心病;积极治疗原发病,防治电解质紊乱和酸碱失衡,如各种胃肠疾患、甲状腺功能亢进、尿毒症、风湿热、川崎病、洋地黄药物中毒等引起的心律失常。