概述

硬脑膜外血肿(extradural hematoma)是血液在颅骨内板和硬脑膜之间的蓄积。产生的原因是头颅在外力作用下发生较大的变形,硬脑膜动静脉在此过程中发生剥离或撕裂,产生硬脑膜外出血,血肿达到一定体积而出现颅压增高和(或)脑受压的症状。

病因

儿童可见于坠落伤和头部暴力击伤,血肿多位于暴力直接冲击部位。

发病机制

典型的病例为额颞外伤,骨折线跨越脑膜中动脉穿行区,骨片的移位撕裂骨管内的动脉,导致血肿的形成。在儿童,冲击伤造成的颅骨剧烈变形,会使硬脑膜和颅骨的剥离,板障内静脉、脑膜动静脉小的分支或静脉窦的撕裂,即可形成血肿,通常并不伴有明显骨折。血肿可因破裂血管的继续出血而增大,也可因血肿对硬膜的继续剥离,撕裂周边的小动脉,导致血肿的渐进性增大。急性型硬脑膜外血肿约占85%,表现为硬膜外腔暗红色凝血块,混合有部分鲜红色不凝血。亚急性和慢性型少见,可见血肿机化包裹,与硬膜形成粘连。

临床表现

1.临床表现 主要是急性脑受压的症状,症状出现的缓急和严重程度与出血的速度、部位及患儿的代偿能力有关。在小儿,血肿多为静脉性出血,血流压力低,出血缓慢;加之颅内代偿能力强,因此急性脑受压症状轻,并且症状出现较晚。额颞叶的血肿可因占位效应的增大导致颅内压增高,晚期可出现小脑幕切迹疝的症状;而后颅凹因容积小,只要少量出血即可导致枕骨大孔疝。 (1)意识障碍:年长的患儿可有典型的“原发性昏迷-中间清醒期-继发性昏迷”的病情发展过程,而在婴幼儿原发性意识障碍常不典型,多表现为伤后的哭闹、激惹和烦躁不安,随后出现意识障碍的进行性加深,直至出现脑疝症状。 (2)颅内压增高表现:随...[详细]

并发症

出现脑疝,癫痫发作,脑疝压迫脑干时,则出现血压下降,心率、呼吸节律紊乱,最后脑干功能衰竭,而导致死亡。

实验室检查

有颅内占位效应的硬膜外血肿腰椎穿刺多表现为颅内压增高,脑脊液细胞数和蛋白含量可正常,但在急性期禁忌行腰穿检查,以免诱发脑疝。

其他辅助检查

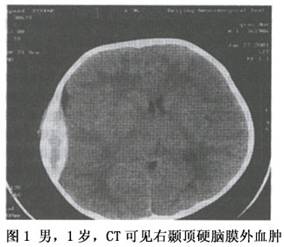

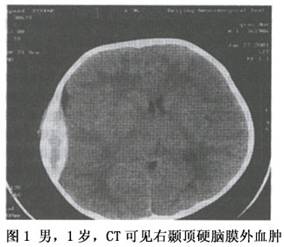

1.颅骨X线平片 年长儿可见颅骨骨折,而且骨折线多穿过硬膜血管走行压迹或静脉窦,在婴幼儿很少合并颅骨骨折。 2.CT扫描 典型表现为颅骨内板下梭形高密度影见图1,边缘光滑锐利,可见脑组织及脑室系统受压移位,中线结构有偏移,骨窗像可显示颅骨骨折。CT是硬膜外血肿首选的辅助检查。

诊断

小儿急性硬膜外血肿的临床表现多不典型,需仔细观察病情变化才能做出正确诊断。小儿外伤后出现嗜睡、不安、易激惹、呕吐、癫痫发作或一侧肢体肌力减弱时应考虑颅内血肿的可能,应进一步行头颅CT检查,如果意识障碍进行性加深,并出现瞳孔变化和生命体征的紊乱,则表示已进入脑疝前期,需紧急手术处理。诊断中还应注意迟发性硬膜外血肿的发现,迟发性血肿是指首次CT扫描没有异常影像,而是在相隔几小时或数天之后再次复查,才发现血肿。迟发性血肿占硬膜外血肿总数的5%~22%,其发病机制可能是由于患儿头部外伤时存在硬脑膜出血源,但因伤后脑组织水肿或颅内压增高等因素形成的填塞效应,对出血点起压迫作用;随后若采取过度换气、强力脱...[详细]

治疗

1.保守治疗 (1)适应证:硬膜外血肿的保守治疗适用于病情平稳;无意识障碍、无眼底水肿及神经病理体征;CT检查示血肿量小、中线结构无移位的患儿。 (2)措施:治疗措施应是在严密观察病情变化的前提下,采用脱水、激素、止血治疗。根据病情随时动态CT观察极为重要,入院后我们在前2~3天常规每天做一次CT,或有头痛、呕吐随时检查,一旦血肿增大或出现脑疝前期征象,需紧急手术治疗。 2.手术治疗 对于硬膜外血肿诊断明确,并且有明显病情恶化倾向的患儿应及时开颅手术清除血肿,手术的主要目的是消除血肿的占位效应;结扎电凝破裂血管,控制出血来源。术中对于硬膜表层残留少量凝血块...[详细]

预后

如果处理及时得当,且患儿术前未出现脑疝等严重并发症者,多数患儿不遗留神经系统功能障碍,预后良好。

预防

重视围生期工作,防止早产、难产,提高接生技术,防止新生儿颅脑损伤;看护好各年龄段小儿,防止脑外伤;防止暴力损伤。