概述

是由鼻疽伯克霍尔德菌所致的传染病。原系马、骡及驴等单蹄兽类较为多发的一种传染病,人因接触病畜或染有致病菌的物品而受感染。临床表现主要为急性发热,呼吸道、皮肤、肌肉等处出现蜂窝织炎、坏死、脓肿和肉芽肿。有些呈慢性经过,间歇性发作,病程迁延可达数年之久。公元前330年Aristotle对本病有所记载,并用拉丁语“Malleus”(恶性之意)命名本病,Apeyrtos(公元375)对马类发生鼻疽作了观察。Royer(1837年)首先描述了人类鼻疽,Loffer和Schütz(1882)首次从死于鼻疽的马体中检出致病菌,1985年将此菌定名为鼻疽杆菌(Pseudomonas mallei)。

病因

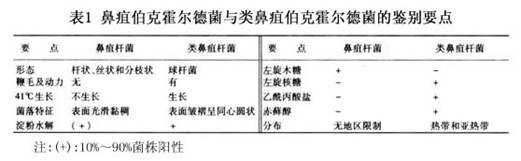

本病病原体为鼻疽伯克霍尔德菌(Burkholderia mallei)。本菌几经易属,曾命名为鼻疽费氏杆菌(1918年)、鼻疽放线杆菌(1933年)、鼻疽不动杆菌(1964年)、鼻疽假单胞菌(1966年)等。1993年,国际上根据新发现本菌的生物学特性,将其列入伯克霍尔德菌属(Burkholderia)。由于国内仍广泛使用鼻疽杆菌这一简称,所以本节也用此名。鼻疽杆菌为微弯棒状杆菌,大小不一,长为2~5μm,宽0.5~1.0μm,多孤立,有时可成对排列,无鞭毛不能运动,无荚膜,不产生芽孢,革兰染色阴性。在脓汁中大部分游离于细胞外,有时在细胞内见到。本菌为需氧性,温度在37~38℃,pH6.8~7...[详细]

发病机制

本病主要通过接触传播,病菌经破损的皮肤和黏膜侵入人体,也通过呼吸道、消化道感染而发现。

临床表现

人鼻疽潜伏期差异较大,一般为数小时至3周,平均为4天,甚至延迟至10年之久。临床上可有急性和慢性两种类型。 1.急性鼻疽 起病急骤,皮肤感染部位出现急性蜂窝织炎,局部肿胀,继则坏死及溃破,形成边缘不整、创底灰白的溃疡,并覆有灰黄色的渗出物。附近淋巴结肿大,延淋巴管出现多处肌肉及皮下结节性脓肿,脓肿溃破后排出红色或灰白色脓液,其口甚难愈合,可形成瘘管。如致病菌由上呼吸道侵入,可使鼻部出现蜂窝织炎,鼻腔、口腔黏膜溃疡及坏死,鼻中隔穿孔,腭和咽部亦有溃疡形成,常先排出血性分泌物,继而流出脓性分泌物。致病菌亦可侵犯下呼吸道,造成通常伴有全身违和、头痛、发冷及不规则发热、周身酸痛、食欲缺乏、...[详细]

并发症

病菌进入血液可引起菌血症,还可引起肺炎、内脏多发性脓肿、多发性关节炎或引起死亡。

实验室检查

1.脓液或分泌物涂片检查及培养 涂片后可作亚甲蓝、吉姆萨、瑞特等染色,可见两极浓染的杆菌,但不易与类鼻疽伯克霍尔德菌相鉴别。近来以荧光抗体染色法,其特异性最高。培养亦能获得阳性的可能。污染杂菌较多的样品,直接分离培养有时不易成功,则常进行Strauss反应,即将样品用生理盐水研磨制成5~10倍乳制,每毫升加青霉素1000U于室温下作用3h后,取上清液给体重约250g雄性豚鼠腹腔注射0.5ml,3~5天后豚鼠发生阴囊红肿、睾丸鞘膜炎和睾丸炎,而后化脓、破溃,多于2~3周间死亡,必要时豚鼠死后可剖检,采取脓汁作细菌培养分离,进一步证实。 2.血液培养 伴有败血症者,可获阳性结果,一般...[详细]

其他辅助检查

急性肺部感染,胸部X片可见大叶性肺炎或局限性密度增高影。

诊断

鼻疽的临床表现较复杂,常不易诊断。有与患病的马类接触或实验室中曾处理过致病菌等流行病学史,分泌物、穿刺液及血液培养,血清学检查(血凝及固相补体结合试验),鼻疽菌素皮内试验,感染物豚鼠接种等检查,均有助于本病的诊断。

治疗

病人须隔离,分泌物、排泄物及换药的敷料纱布等均应彻底消毒。以往人类鼻疽多采用磺胺类和氨基糖苷类抗生素,一般采用链霉素(1~1.5g)或庆大霉素(16万~24万U/d)与磺胺嘧啶(4~6g/d)或四环素类(2g/d)联合应用,直至症状消失。近来体外药敏试验表明,鼻疽杆菌对喹诺酮类(环丙沙星、氧氟沙星等)、头孢他啶和亚胺培南等均高度敏感,因此选用喹诺酮类或第三代头孢菌素类抗菌药物治疗也会有效。脓肿必须切开引流,但要小心谨慎,以免感染扩散,其他对症及支持疗法亦甚重要。

预后

鼻疽的急性型预后极差,若不治疗其病死率在90%以上。慢性或亚临床型其治愈率可达30%~50%。近年来应用有效抗生素或化学药物治疗后,病死率有明显下降。

预防

首先要消灭马类间鼻疽的流行,应用鼻疽菌素滴眼试验,可以鉴别出感染和未感染的马匹,即将鼻疽菌素滴入马眼结膜囊内,于滴眼后的第3,6,9,24h观察反应,如发生结膜炎,并分泌脓性眼眵者为阳性反应。已证明受感染的马类,不论其症状有无,都应立即处死,并深埋。对污染的马厩杂物应用含氯石灰等彻底消毒。曾与病畜接触的马匹,即使其眼试验阴性者,亦应隔离3周观察。对从事马匹工作的人,进行预防知识的教育,对患者应特别注意排泄物及污染物的消毒。对从事鼻疽杆菌检验的实验室工作者,必须注意无菌操作与消毒。对可疑受染者进行医学观察3周。