概述

小袋纤毛虫病(balantidiasis coli)是由结肠小袋纤毛虫(balantidium coli)寄生在人体结肠引起的一种常见寄生原虫性疾病。临床表现为腹痛、腹泻、黏液脓血便、里急后重、发热等,慢性迁延性病人则表现为便秘与腹泻交替或周期性腹泻。目前我国已有22个省、市、自治区证实有本病存在。

病因

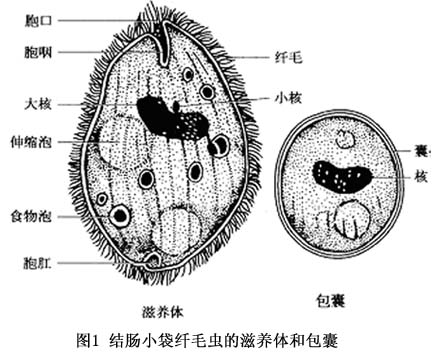

结肠小袋纤毛虫首先由Malmsten于1857年在2例急性痢疾患者粪便中发现,随后Leu Kart在1861年在猪大肠中同样发现本虫。1862年,Stein将其归入小袋属并命名为结肠小袋纤毛虫,其分类学地位为原生动物亚界,纤毛门,动基裂纲,前庭亚纲,毛口目,毛口亚目,小袋属,结肠小袋纤毛虫(Balantidium coli)。 1.形态 结肠小袋纤毛虫是目前发现惟一寄生于人体的纤毛虫,也是寄生在人体中最大的一种原虫。其生活史包括滋养体和包囊两种基本形态(图1)。 (1)滋养体圆形或卵圆形,无色透明或淡灰略带绿色,大小约(30~200)μm×(25~120)μm。...[详细]

发病机制

多数人认为结肠小袋纤毛虫具有致病性,当人体患有慢性疾病、营养不良、肠道功能失调时,虫体即可侵入繁殖并致病。虫体侵入人体后需要一段时间以适应肠道内共生菌群,一旦适应后即能大量迅速繁殖。肠道中一些细菌如克雷白杆菌、金黄色葡萄球菌、肠杆菌,以及其他寄生虫有促进本虫生长诱发病变发生的作用。结肠小袋纤毛虫侵入肠组织须借助虫体纤毛的机械运动及分泌透明质酸酶的作用。虫体通过透明质酸酶溶解细胞间质而穿入肠组织。在严重感染的猪粪中还曾分离出糖原分解酶和溶血素。虫体借助上述因素引起结肠黏膜炎症、坏死和溃疡,并可继发细菌感染,从而加重黏膜病变。病理改变类似于溶组织内阿米巴所致的肠道病变。病变部位主要在盲肠和乙状结肠...[详细]

临床表现

结肠小袋纤毛虫感染后多数人并无症状,发病者不足1/5,临床表现可分为急性和慢性两型。 1.急性型 起病急骤。腹泻明显,每天数次或十余次,严重者可达数十次之多。大便有黏液或脓血,但多无阿米巴痢疾的腥臭味。腹痛常见并伴有里急后重,脐周或双下腹有压痛。患者多有不规则发热、恶心呕吐、乏力及食欲减退。严重患者可导致脱水、营养不良及消瘦,偶可导致肠穿孔。本型病程较短,往往不治自愈。 2.慢性型 起病隐匿,以反复发作的腹泻为主要表现,病程可长达数月至数年,并呈周期性发作,常因劳累、受凉、饮酒或进食脂肪食物而诱发。大便每天数次,多为糊状或水样,有黏液但脓血少见。少数患者表现为腹泻与...[详细]

并发症

偶可并发阑尾炎、肠穿孔、腹膜炎。

实验室检查

1.血象 大多数患者血象正常。急性期患者如合并细菌感染时白细胞计数轻至中度增高,慢性期患者可有不同程度的红细胞计数及血红蛋白降低。 2.病原体检查 腹泻物中查找结肠小袋纤毛虫是诊断重要依据。一般应从患者新鲜粪便中直接涂片检查,粪便排出后6h内,滋养体仍可保持活动,过长则活动消失影响观察。由于结肠小袋纤毛虫在人肠道内极少形成包囊,故在粪便中应以查找滋养体为主。但在少数便秘患者粪便中也可能发现包囊。粪便中排虫常呈间歇性,一般应反复检查。检查时须注意挑取黏液部分直接生理盐水涂片观察,必要时可作铁苏木素染色。结肠小袋纤毛虫应注意与溶组织内阿米巴滋养体、动物纤毛虫和其他自由生活纤毛虫相区...[详细]

其他辅助检查

目前暂无相关资料

诊断

对急、慢性腹泻病因不明,按细菌性痢疾治疗无效者,应考虑原虫性腹泻的可能性。若患者有与猪密切接触,则应高度警惕本病存在。粪便或肠黏膜组织活检发现本虫滋养体或包囊即可确诊。结肠小袋纤毛虫可在多种溶组织内阿米巴培养基中生长,必要时可取新鲜粪便进行培养帮助诊断。

治疗

一般治疗原则上与其他肠道传染病相同。病原治疗首选甲硝唑,可获满意疗效。用量成人0.4~0.6g/次,3次/d,口服,连用5~10天。甲硝唑可使虫体胞膜破溃,核崩解直至消失。一般服药24~72h后粪便中虫体即消失,症状逐渐好转,疗程结束时疗效可达90%~100%。亦可选用四环素、喹碘方、巴龙霉素等,但疗效均不如甲硝唑。

预后

本型病程较短,往往不能自愈。

预防

本病经口传播,故应强调注意饮食卫生和个人卫生,加强人、猪粪便管理,避免猪粪污染食物及水源,积极治疗病猪等。结肠小袋纤毛虫包囊对外界环境抵抗力较强,室温下可存活2周,潮湿环境中可存活2~3个月,在10%甲醛溶液中亦能存活4h,故对患者或病猪粪便无害化处理对控制本病流行尤为重要。

(1)滋养体圆形或卵圆形,无色透明或淡灰略带绿色,大小约(30~200)μm×(25~120)μm。腹面略扁平,背面隆起。虫体表面有嵴状隆起和沟状凹陷,自前方伸向后端。嵴状隆起表面有皱褶,沟状凹陷即位于两嵴之间。体表纤毛均从小沟伸向体外,纤毛摆动可使虫体前后运动。虫体表面有表膜覆盖,下方为透明的外质,内侧为内质。虫体前端略尖,其腹面有一个由表膜内陷形成的食物泡,食物在泡内消化,残余物质通过虫体后端小而不明显的三角形胞肛排出体外。滋养体有电子致密小体。胞质中还有两个伸缩泡(contractile vacuole)可调节渗透压。胞质中还含有多糖颗粒、食物泡等。线粒体分布在虫体外周。 (2)包囊圆形或卵圆形,大小约40~60μm。囊壁厚而透明,淡黄色或浅绿色。新鲜包囊内可见活动的滋养体。包囊对外界环境有较强的抵抗力,在室温下可活2星期至2个月,在直射阳光下经3h后才死亡;对于化学药物的抵抗力也较强,在10%甲醛溶液中能活4h。 2.生活史 包囊为本虫的感染阶段。人因吞食被包囊污染的食物或饮水而感染。包囊在消化道受消化液作用,虫体脱囊而出转变为滋养体。滋养体落入大肠,以肠内食物残渣、肠壁细胞和细菌为食料。滋养体在肠道内主要以横二分裂法繁殖,也可以芽生殖法繁殖。部分滋养体受粪便成形的失水影响,虫体变圆分泌囊壁包绕虫体,形成包囊并随粪便排出。猪肠腔内滋养体可大量成囊,但人肠腔内则很少成囊。此外,虫体在成囊时核不分裂,故在消化道脱囊时,一个包囊只能产生一个滋养体。

(1)滋养体圆形或卵圆形,无色透明或淡灰略带绿色,大小约(30~200)μm×(25~120)μm。腹面略扁平,背面隆起。虫体表面有嵴状隆起和沟状凹陷,自前方伸向后端。嵴状隆起表面有皱褶,沟状凹陷即位于两嵴之间。体表纤毛均从小沟伸向体外,纤毛摆动可使虫体前后运动。虫体表面有表膜覆盖,下方为透明的外质,内侧为内质。虫体前端略尖,其腹面有一个由表膜内陷形成的食物泡,食物在泡内消化,残余物质通过虫体后端小而不明显的三角形胞肛排出体外。滋养体有电子致密小体。胞质中还有两个伸缩泡(contractile vacuole)可调节渗透压。胞质中还含有多糖颗粒、食物泡等。线粒体分布在虫体外周。 (2)包囊圆形或卵圆形,大小约40~60μm。囊壁厚而透明,淡黄色或浅绿色。新鲜包囊内可见活动的滋养体。包囊对外界环境有较强的抵抗力,在室温下可活2星期至2个月,在直射阳光下经3h后才死亡;对于化学药物的抵抗力也较强,在10%甲醛溶液中能活4h。 2.生活史 包囊为本虫的感染阶段。人因吞食被包囊污染的食物或饮水而感染。包囊在消化道受消化液作用,虫体脱囊而出转变为滋养体。滋养体落入大肠,以肠内食物残渣、肠壁细胞和细菌为食料。滋养体在肠道内主要以横二分裂法繁殖,也可以芽生殖法繁殖。部分滋养体受粪便成形的失水影响,虫体变圆分泌囊壁包绕虫体,形成包囊并随粪便排出。猪肠腔内滋养体可大量成囊,但人肠腔内则很少成囊。此外,虫体在成囊时核不分裂,故在消化道脱囊时,一个包囊只能产生一个滋养体。