概述

等孢球虫病(isoporiasis)是由等孢子球虫寄生在人肠黏膜上皮,造成肠道黏膜损伤的一种寄生性原虫病。临床表现为腹泻、恶心、呕吐和腹部压痛等症状。寄生于人类的等孢球虫有两种:贝氏等孢球虫(lsospora belli)和纳氏等孢球虫(I.natalensis)。人体感染的等孢球虫以贝氏等孢球虫为主,纳氏等孢球虫非常罕见。

病因

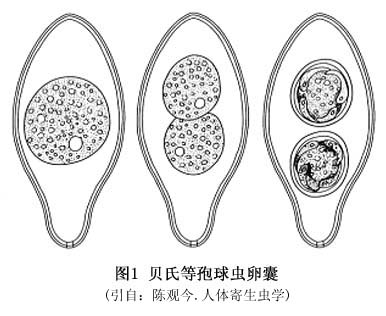

贝氏等孢球虫寄生在人十二指肠末端和近端空肠上皮细胞内。患者粪便中含有卵囊,为本虫感染阶段。卵囊呈长椭圆形,大小约为(20~33)μm×(10~19)μm。一端稍窄,呈瓶颈状。囊壁内外两层光滑透明。内层薄膜状,外层较坚硬而通透性相对较低。新鲜排出的卵囊通常含有一个成孢子细胞,但有时亦可有两个。当粪便排出后,成孢子细胞一分为二并分泌囊壁,形成大小约(7~9)μm×(12~14)μm的孢子囊。每个孢子囊经两次分裂,最终形成4个子孢子和一团颗粒状残留体。子孢子细长如新月状。因此,每个成熟的卵囊含有两个孢子囊,每个孢子囊又含有4个子孢子(图1)。 等孢球虫的生活史,包括裂体生殖、配子生...[详细]

发病机制

本病发病机制尚未阐明,虫体侵入肠黏膜上皮并反复分裂,可导致肠黏膜损伤及糜烂,吸收功能减退。虫体代谢产物也可能具有毒性作用。活组织检查可见小肠黏膜上皮细胞破坏、黏膜绒毛萎缩,部分患者则表现为绒毛伸长并顶端变粗或局灶性纤毛低平。固有层有较多的胶原沉积,并可见大量嗜酸性粒细胞、单核细胞及淋巴细胞浸润。黏膜上皮还可发现大量不同发育阶段的虫体。慢性患者肠黏膜绒毛常变短、隐窝加深;固有层除可见嗜酸性粒细胞外,还可见中性粒细胞浸润。

临床表现

等孢球虫感染可持续数周乃至数年,大多症状轻微。腹泻为其主要症状,大便以黏液便多见,嗜酸性粒细胞常大量存在,但中性粒细胞则罕见。腹泻一天数次,但也有报告每天达二十余次持续3~4天,周期性发作达数月之久。此外,患者常有腹部绞痛、发热、恶心、呕吐、食欲减退、体重下降等。少数患者有小肠吸收不良,特别是脂肪吸收不良,大便中含有粗大的脂肪颗粒。国外“志愿者”实验感染或实验室工作人员意外感染者中,症状以腹部不适、低热、腹泻多见。腹泻始于感染后1周,持续5~10天即可自愈,但大便中卵囊排出可继续10~20天。本病存在无症状带虫者,但由于大便中卵囊常被遗漏,准确的无症状带虫者数量无法确定。

并发症

并发症罕见。

实验室检查

取新鲜大便并经硫酸锌漂浮浓集后镜检可以提高卵囊检出率。等孢子球虫卵囊透明度较高,在直接涂片中很容易遗漏,此时可将显微镜光圈缩小直至涂片中其他原虫或细菌轮廓清晰。

其他辅助检查

目前暂无相关资料

诊断

本病确诊有赖于大便中发现等孢球虫卵囊。取新鲜大便并经硫酸锌漂浮浓集后镜检可以提高卵囊检出率。等孢子球虫卵囊透明度较高,在直接涂片中很容易遗漏,此时可将显微镜光圈缩小直至涂片中其他原虫或细菌轮廓清晰,有助鉴别。鉴别时主要依据为卵囊大小,子孢子数目,子孢子周围是否存在孢子囊等。除大便检查以外,小肠黏膜活检和肠内容物检查,也可能发现等孢子球虫发育的各期形态。十二指肠引流液检查,部分患者亦可获阳性结果。

治疗

等孢子球虫病是一种自限性疾病,多数患者虫体可自行被清除。本病目前尚无特效治疗。首选的治疗药物为磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(复方磺胺甲噁唑),成人患者2片/次,4次/d,连服10天后改为2片/次,2次/d,再服用3周。也有人主张磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(复方磺胺甲噁唑)2片/次,2次/d,连服5天即可。亦可用呋喃唑酮,100mg/次,4次/d,10天为一个疗程;儿童6mg/(kg·d),分4次服,疗程同成人。乙胺嘧啶加磺胺嘧啶、伯氨喹加氯喹等均有一定疗效;但甲硝唑、四环素等似乎无效。

预后

在病原体治疗同时,应采取其他对症治疗措施。早期诊断与治疗可使绝大多数患者痊愈,死亡病例极为罕见。

预防

预防措施同其他肠道传染病。对无症状带虫者亦应予治疗。

等孢球虫的生活史,包括裂体生殖、配子生殖和孢子生殖(图2),前两者在宿主体内进行。人误食被成熟卵囊污染的食物或饮水后,卵囊在小肠内受消化液作用破裂,子孢子逸出并进入小肠黏膜上皮细胞内发育为滋养体。滋养体经数次裂体生殖后产生大量裂殖子。裂殖体破裂释放出裂殖子并侵入邻近的上皮细胞内继续其裂体生殖过程。大约1周后,部分裂殖子在上皮细胞内或肠腔中发育为雌、雄配子母细胞与雌、雄配子,经交配后形成合子并分泌囊壁发育为卵囊,在体内或随粪便排出并继续发育。

等孢球虫的生活史,包括裂体生殖、配子生殖和孢子生殖(图2),前两者在宿主体内进行。人误食被成熟卵囊污染的食物或饮水后,卵囊在小肠内受消化液作用破裂,子孢子逸出并进入小肠黏膜上皮细胞内发育为滋养体。滋养体经数次裂体生殖后产生大量裂殖子。裂殖体破裂释放出裂殖子并侵入邻近的上皮细胞内继续其裂体生殖过程。大约1周后,部分裂殖子在上皮细胞内或肠腔中发育为雌、雄配子母细胞与雌、雄配子,经交配后形成合子并分泌囊壁发育为卵囊,在体内或随粪便排出并继续发育。