概述

蛲虫病(enterobiasis,oxyuriasis,pinworm or seatworm infection)是蛲虫寄生所致的常见肠道寄生虫病,以夜间肛门及阴部奇痒为临床特征,多见于儿童。

病因

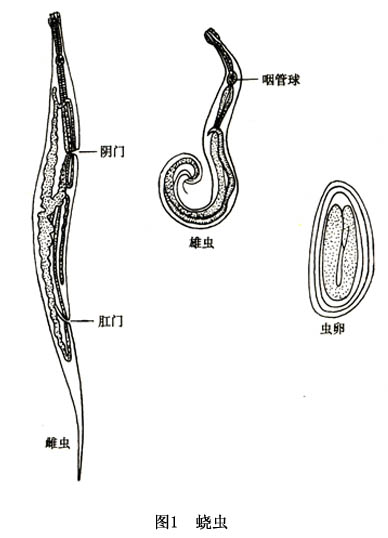

蛲虫(Enterobius vermicularis)寄生下段小肠及结肠,是一种小型线虫,雌虫长约lcm,乳白色,体中部稍粗,尾部细长,宛如白色线段。雄虫体长约为雌虫的1/3,尾端向腹面卷曲(图1)。头部钻入黏膜吸取营养,吞噬肠内容物,有时也可吸血。母虫多在夜间离开肠壁向肛门爬行到肛周及会阴,才能大量产卵,此可能与空气刺激有关。母虫排卵后可回入直肠,经若干时日后再度下降产卵;但多数母虫在肛门外因虫体干燥破裂而死亡;寿命短者2月,长者可达8月以上。虫卵长50~60μm,宽20~3μm,无色透明,一侧扁平,一侧稍隆起。虫卵在空气中迅速发育,6小时即成为感染性虫卵,被吞噬后在胃及十二指肠内孵化。幼虫...[详细]

发病机制

蛲虫的致病作用是多方面的,主要有机械或化学刺激、营养消耗及虫体迷路所致的并发症而出现相应的临床症状。 在宿主肠道内不同发育阶段的蛲虫,对肠壁神经末梢均有一定程度的机械与化学性刺激。并可反射性地引起神经和胃肠功能失调。成虫的头部钻入肠黏膜内吸取宿主的营养,也可吞食肠内容物与微量血液。若蛲虫数量大则可影响儿童患者的营养吸收与身体发育。雌虫在肛门周围产卵可刺激皮肤,引起局部发痒、发炎或局部湿疹、出血和继发感染;长期刺激也可引起不同程度的神经功能失调。蛲虫附着于肠黏膜,并可钻入黏膜下层,导致肠黏膜的完整性被破坏,引起微小溃疡、小脓肿和出血等。成虫也可侵入阑尾引起急性或亚急性阑尾炎。偶尔雌虫...[详细]

临床表现

约1/3的蛲虫感染者可完全无症状。典型表现为夜间肛门或阴部瘙痒难忍,可引起肛周糜烂、湿疹样皮疹、出血及继发细菌性感染,局部肿痛。有时可出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脱肛等症状。 部分患儿可有食欲缺乏、消瘦、好咬指甲、烦躁、失眠、磨牙、遗尿、夜惊等神经精神症状。蛲虫寄生于阑尾中可引起炎症、出血、坏死或类似阑尾炎的临床症状。 雌虫异位寄生于阴道、输卵管、腹腔等处,可引起该部位炎症,并可形成肉芽肿。还可引起前列腺炎、坐骨直肠窝脓肿、尿道炎、皮下结节等。偶可因吸入含虫卵的尘土而发生肺部嗜酸性肉芽肿。

并发症

前列腺炎、坐骨直肠窝脓肿、尿道炎、皮下结节、输卵管炎。

实验室检查

1.血常规 本病外周血白细胞、血红蛋白及血小板多无明显变化。 2.粪便检查 粪便检查蛲虫卵的阳性率较低,直接涂片阳性率仅为1%~2%,浓缩镜检阳性率为5%。 3.肛周检查成虫 因蛲虫有夜间爬出肛门外产卵的特性,故在儿童入唾后1~3h内观察肛周皮肤皱襞、会阴或女阴等处可发现成虫或雌虫。此法不仅准确率高,而且方便简单、易于普及。 4.肛周检查虫卵刮取、擦取或黏取肛周皱襞污物镜检,一次检出虫卵为50%左右,三次检出率达90%以上。肛周查虫卵有下列几种方法: (1)甘油棉拭涂片法:先将棉拭子置于消毒的生理盐水中备用。棉拭拧干后擦拭患者肛门周围,然后在滴50...[详细]

其他辅助检查

目前暂无相关资料。

诊断

儿童或成人有肛门部瘙痒而未发现其他病因时,常提示蛲虫感染的可能。找到虫卵或成虫则可确诊。

治疗

1.一般治疗及护理 患儿须穿满裆裤,防止手指接触肛门,每天早晨用肥皂温水清洗肛门周围皮肤;换下的内衣内裤应予蒸煮或开水浸泡后日晒杀虫,连续10天。蛲虫寿命较短,如能防止重复感染,则有自愈可能。如不注意预防,则药物驱虫治疗后仍可再感染。故本病必须采取预防与药物驱虫相结合,才能根治。 2.药物治疗 (1)甲苯达唑:口服,50~100mg单剂治愈率可达90%,如1天服2次或每天1次,连服3天,治愈率可达100%。 (2)恩波吡维铵(pyrvinium pamoate):口服,成人250mg,儿童5~7.5mg/kg,顿服,7天后再服1次。药片不可咬碎。必要时可在...[详细]

预后

一般预后良好,病情虽不严重,仍可影响健康。

预防

1.加强宣传教育,严格执行个人卫生制度,剪短指甲,食前便后洗手,勤洗澡,勤换内衣内裤,纠正吮指习惯。 2.注意环境卫生,治疗病人。有本病流行的托儿所、幼儿园应做到普查普治,对内衣裤应采用蒸煮杀卵。