概述

肱骨上端有三个骨骺,即肱骨头,大结节及小结节,顺序于1岁、3岁及5岁出现骨骺,于5~8岁三个骨骺融合成为肱骨上端一个骨骺,至19~21岁骨骺与肱骨干融合。因此,肱骨上端骨骺分离多见于7~18岁;以后成人可发生肱骨解剖颈骨折。 由于肱骨上端在额状面上,肱骨干骺端形成15°左右的后倾角,骨骺中心位于骺板的内后侧,因此,沿肱骨干向上传导的暴力作用于骺板,产生剪切应力,造成骨折线呈斜形,前外侧部分经过骺板面骨骺分离,后内侧部分经过干骺端时,形成一个三角形骨片,骨折线倾斜程度随年龄而异,年龄越大则骨折线经过骺板之横行距离越短,干骺端骨折片越大,且使倾斜面距离越长,骨折端越不稳定。

病因

此骨骺分离多因跌倒时,上肢外展及前屈、外旋及内旋等关系,暴力沿肱骨向上传导作用于骺板或肱骨解剖颈所致。

发病机制

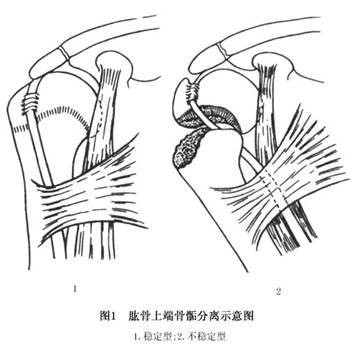

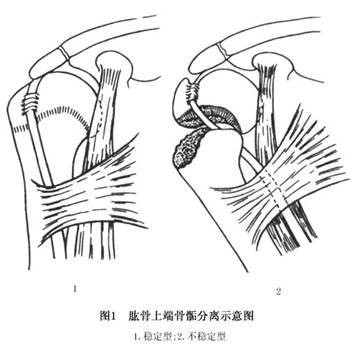

肱骨上端骨骺在18岁前尚未闭合时,该处解剖学结构较为薄弱,可因作用于肩部的直接暴力,或通过肘、手部向上传导的间接暴力而使骨骺分离。外力较小时,仅使骨骺线损伤,断端并无移位。作用力大时,则骨骺呈分离状,且常有一个三角形骨片撕下。视骨骺端的错位情况可分为稳定型与不稳定型。前者指骨骺端无移位者;后者指向前成角大于30°,且前后移位超过横断面1/4者,多为年龄较大之青少年(图1)。

临床表现

年龄多在18岁以下,个别病例可达20岁。 1.肿胀 因骨折位于关节外,局部肿胀明显,可有皮下淤血。 2.疼痛 尤以活动上时为甚,同时伴环状压痛及传导叩痛。 3.活动受限。

并发症

可能并发肱骨头缺血性坏死。

实验室检查

无相关实验室检查。

其他辅助检查

X线片可显示骨折及移位。

诊断

主要根据外伤史、患者年龄、临床症状及X线片所见等进行诊断。无移位者则依据于骨骺线处的环状压痛、传导叩痛及软组织肿胀阴影等;应注意,此型最易漏诊。

治疗

1.手法复位外固定 (1)用1%~2%普鲁卡因血肿内麻醉。 (2)伤员坐位或仰卧位,伤肢上臂外展前屈位。 (3)经伤侧腋窝、胸壁及背侧用布带向健侧做对抗牵引,一助手将伤肢屈肘90°,沿肱骨纵轴牵引。 (4)术者用手向后按压远侧骨折端,一般即可复位。复位后稍放松一点牵引,使骨折端互相抵紧。 (5)用外展架及石膏固定,以维持骨折端的对位。 2.切开复位内固定 手法整复失败或肱骨头已脱位者可行切开复位内固定,手术复位操作并不困难,用肩部前内侧切口,暴露骨折端,并容易得到满意的复位,用螺钉或克氏针内固定,缝合伤口,可以早期活...[详细]

预后

手法复位外固定,切开复位内固定后,积极的功能锻炼,预后尚可。

预防

无相关资料。