概述

股骨转子下骨折,是指自股骨小转子至股骨干中段与近端交界处———————即骨髓腔最狭窄处之间的骨折。发生率占髋部骨折的10%~34%。其年龄分布有2组,20~40岁及60岁以上。老年组骨折多由低能量创伤所致。年轻组骨折多由高能量损伤造成,常合并其他骨折和损伤。股骨转子下骨折的死亡率各作者报道不同,从8.3%~20.9%。由于股骨转子下生理应力分布特点,手术治疗有较高的骨折不愈合及内固定物失用率。骨折发生后,在肌肉的牵拉下,股骨干发生短缩、外旋畸形,股骨头颈外展、后倾。因此,股骨转子下骨折的治疗目的,是要矫正股骨干的内收、短缩、外旋及股骨头颈外展及后倾、外旋,恢复髋关节内收肌的张力,从而恢复肢体功...[详细]

病因

常为直接暴力所致。

发病机制

单纯转子下骨折多见于年轻人,多由较大的直接暴力引起,不少病例骨折为粉碎性。而与转子间骨折伴发的转子下骨折可发生在骨质疏松的老年人,可因平地摔跌等较轻外伤引起。 转子下骨折后,近端受臀肌,髂腰肌和外旋肌群的牵拉而呈屈曲、外展、外旋移位,远端则受内收肌群和下肢重力的影响而向上、向内、向后移位。

临床表现

伤后局部明显疼痛,肿胀、急肢内收,短缩畸形,局部出血较多,常伴有失血性休克,由于外力强大,应注意多发伤及复合伤。 1. Seinsheimer分型 Seinsheimer根据骨折块的数量,位置及骨折线的形状提出分为5型(图1)。 Ⅰ型:骨折无移位或移位<2mm。 Ⅱ型:骨折移位为两个骨折块。又分为3亚型,ⅡA小粗隆下横行骨折;ⅡB螺旋骨折,小粗隆在近侧骨折块。ⅡC螺旋骨折,小粗隆在远侧骨折块。 Ⅲ型:有3个骨折块,即除粗隆下骨折外,ⅢA,尚有小粗隆骨折,ⅢB在粗隆下骨折中间有一蝶形骨折块。 Ⅳ型:粉碎性骨折,有4个骨折块或更多...[详细]

并发症

1.髋内翻 髋内翻是粗隆下骨折最常见并发症。根本原因是外展肌对股骨远端牵拉,另外插入髓针的进针点不正确造成。预防关键于第1准确插入髓针进针点,由于骨折近端屈曲、外展、外旋,很难准确选择梨状窝入点,和股骨解剖轴上开髓,必须在C型臂观察正侧位两个平面证实。有2种方法可以减少这种困难,一是内收躯干,二是在股骨颈内插入斯氏针内收骨折近端。第2个原因股骨内侧皮质结构不完整,如果是切开复位者,一定要植骨重建股骨内侧完整,间接复位者,术中注意测量髂前上棘至第1、2足趾间通过髌骨中点的力线,一般认为<10°的髋内翻是可以接受的,如果髋内翻角度大,可以行粗隆下截骨术。 2.骨折不愈合 骨折不愈合...[详细]

实验室检查

无相关实验室检查。

其他辅助检查

X线检查,即能确诊。

诊断

外伤史,伤后局部明显疼痛肿胀,伴伤肢内收、短缩畸形。骨折部出血较多,需防止失血性休克。外伤暴力较大者,应注意检查有无多发性创伤。X线检查,即能确诊。

治疗

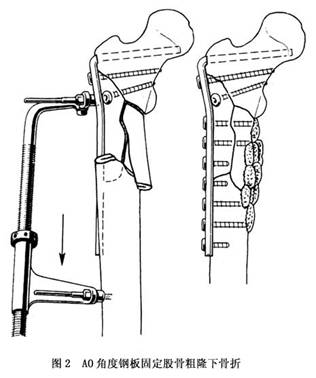

股骨转子下骨折的治疗,可分为保守治疗和手术治疗。常用的保守治疗方法是患肢股骨髁上牵引。股骨近端均为强大的肌群包绕,骨折后骨折端受肌肉牵引而发生明显畸形。骨折近端在内收肌、外旋肌及髂腰肌作用下呈屈曲、内收、外旋。骨折远端在外展肌作用下呈外展,在重力作用下轻度外旋。在所有肌肉收缩作用下骨折端出现明显短缩畸形。牵引治疗可以控制短缩,但对于其他畸形则难以矫正。另外,牵引时患肢需置于90°/90°体位(屈髋90°屈膝90°),这在成人很不易维持。牵引治疗对于明显移位的骨折无法减小骨折间隙,因而延长愈合时间。由于留有畸形,骨折愈合后病人常存在一定症状。主要是臀肌步态和大腿前侧疼痛。骨折近端外展畸形使得大转...[详细]

预后

手术治疗后,预后尚好。

预防

无相关资料。

Ⅰ型:骨折无移位或移位<2mm。 Ⅱ型:骨折移位为两个骨折块。又分为3亚型,ⅡA小粗隆下横行骨折;ⅡB螺旋骨折,小粗隆在近侧骨折块。ⅡC螺旋骨折,小粗隆在远侧骨折块。 Ⅲ型:有3个骨折块,即除粗隆下骨折外,ⅢA,尚有小粗隆骨折,ⅢB在粗隆下骨折中间有一蝶形骨折块。 Ⅳ型:粉碎性骨折,有4个骨折块或更多。 Ⅴ型:粗隆下骨折伴有粗隆间骨折。 2.Russell和Taylor分型 Russell和Taylor根据小粗隆的连续性和骨折线向后延伸至大粗隆累及梨状窝,这2个影响治疗因素,提出1种分型: Ⅰ型:骨折线未后延至梨状窝,ⅠA型骨折中,折块和骨折线自小粗隆下延至股骨峡部区域,这一区域可有各种程度的粉碎骨块,包括双侧皮质骨碎块;ⅠB型骨折的多骨折线和碎块包括在小粗隆至狭部区域。 Ⅱ型骨折,骨折线向近端延伸至大粗隆及梨状窝,ⅡA型骨折,自小粗隆经股骨峡部延伸至梨状窝,但小粗隆无严重的粉碎或较大的骨折块;ⅡB型骨折骨折线延伸至梨状窝,同时股骨内侧皮质有明显粉碎,小粗隆的连续性丧失。

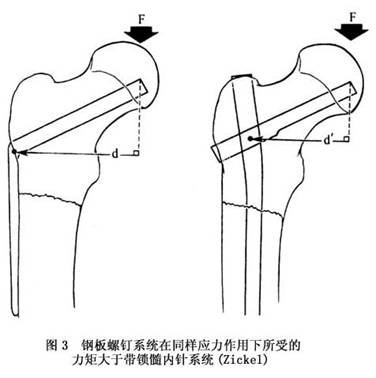

Ⅰ型:骨折无移位或移位<2mm。 Ⅱ型:骨折移位为两个骨折块。又分为3亚型,ⅡA小粗隆下横行骨折;ⅡB螺旋骨折,小粗隆在近侧骨折块。ⅡC螺旋骨折,小粗隆在远侧骨折块。 Ⅲ型:有3个骨折块,即除粗隆下骨折外,ⅢA,尚有小粗隆骨折,ⅢB在粗隆下骨折中间有一蝶形骨折块。 Ⅳ型:粉碎性骨折,有4个骨折块或更多。 Ⅴ型:粗隆下骨折伴有粗隆间骨折。 2.Russell和Taylor分型 Russell和Taylor根据小粗隆的连续性和骨折线向后延伸至大粗隆累及梨状窝,这2个影响治疗因素,提出1种分型: Ⅰ型:骨折线未后延至梨状窝,ⅠA型骨折中,折块和骨折线自小粗隆下延至股骨峡部区域,这一区域可有各种程度的粉碎骨块,包括双侧皮质骨碎块;ⅠB型骨折的多骨折线和碎块包括在小粗隆至狭部区域。 Ⅱ型骨折,骨折线向近端延伸至大粗隆及梨状窝,ⅡA型骨折,自小粗隆经股骨峡部延伸至梨状窝,但小粗隆无严重的粉碎或较大的骨折块;ⅡB型骨折骨折线延伸至梨状窝,同时股骨内侧皮质有明显粉碎,小粗隆的连续性丧失。 (4)带锁髓内针:近年来,带锁髓内针日益普遍地应用于股骨转子下骨折。其优点在于,闭合复位下操作,手术创伤小,对骨折端环境干扰小,由于中心位固定,具有良好的抗弯曲应力强度(图3)。

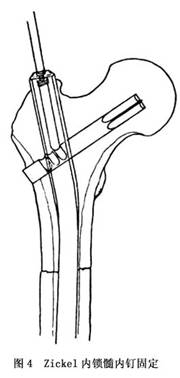

(4)带锁髓内针:近年来,带锁髓内针日益普遍地应用于股骨转子下骨折。其优点在于,闭合复位下操作,手术创伤小,对骨折端环境干扰小,由于中心位固定,具有良好的抗弯曲应力强度(图3)。 常用的标准带锁髓内针有Zickel钉、Russell-Taylor重建钉等。Zickel钉插入股骨头颈部位为三叶状,通过钉杆近端孔插入并与钉杆锁定。由于三叶钉与钉杆之间角度固定,故可有效地防止内翻畸形发生(图4)。但Zickel钉只有近端锁定,对于严重粉碎的股骨粗隆下骨折,则无法防止短缩。Russell-Taylor重建钉在近端及远端均可锁定。通过近端锁定孔可向股骨头颈拧入2枚拉力螺钉,通过远端锁定孔可拧入1~2枚全螺纹螺钉,有效地防止短缩并可很好地控制旋转。改进型Russell-Taylor重建钉(R-T Delta钉)直径较小,可用于髓腔较小或严重粉碎骨折的病人。Klemm等人曾提出,根据不同骨折类型应用带锁髓内针的基本原则:对稳定型骨折,可用非锁式髓内针,即远近端均不锁定。对位于髓腔狭窄处近端的骨折,可仅在近端锁定。对位于髓腔狭窄处远端的骨折,需行远端锁定。用于在某些情况下存在无移位的骨折块而不易发现,有报道仅在近端锁定,术后常发生不同程度的短缩。因此,远近端同时锁定更为可靠。

常用的标准带锁髓内针有Zickel钉、Russell-Taylor重建钉等。Zickel钉插入股骨头颈部位为三叶状,通过钉杆近端孔插入并与钉杆锁定。由于三叶钉与钉杆之间角度固定,故可有效地防止内翻畸形发生(图4)。但Zickel钉只有近端锁定,对于严重粉碎的股骨粗隆下骨折,则无法防止短缩。Russell-Taylor重建钉在近端及远端均可锁定。通过近端锁定孔可向股骨头颈拧入2枚拉力螺钉,通过远端锁定孔可拧入1~2枚全螺纹螺钉,有效地防止短缩并可很好地控制旋转。改进型Russell-Taylor重建钉(R-T Delta钉)直径较小,可用于髓腔较小或严重粉碎骨折的病人。Klemm等人曾提出,根据不同骨折类型应用带锁髓内针的基本原则:对稳定型骨折,可用非锁式髓内针,即远近端均不锁定。对位于髓腔狭窄处近端的骨折,可仅在近端锁定。对位于髓腔狭窄处远端的骨折,需行远端锁定。用于在某些情况下存在无移位的骨折块而不易发现,有报道仅在近端锁定,术后常发生不同程度的短缩。因此,远近端同时锁定更为可靠。 术后处理:不论应用以上何种内固定材料进行固定,原则上术后第2天可允许病人进行患肢练习并离床扶拐活动。术后数天内病人应尽量不采取坐位,因此时髋部及腹股沟部分软组织肿胀,坐位影响静脉回流,有可能造成静脉血栓。病人离床后患肢可否部分负重,要根据骨折类型及内固定情况而定。稳定型骨折并有牢固固定者,可准许部分负重10~15kg。不稳定型骨折,应在X显示骨折端有骨痂连接后,开始部分负重。对应用带锁髓内针固定的不稳定型骨折,有人主张,在连续骨痂出现后,应将髓内螺钉取出,以恢复骨骼的负重。否则,锁定螺钉在长期负荷下会发生疲劳断裂。

术后处理:不论应用以上何种内固定材料进行固定,原则上术后第2天可允许病人进行患肢练习并离床扶拐活动。术后数天内病人应尽量不采取坐位,因此时髋部及腹股沟部分软组织肿胀,坐位影响静脉回流,有可能造成静脉血栓。病人离床后患肢可否部分负重,要根据骨折类型及内固定情况而定。稳定型骨折并有牢固固定者,可准许部分负重10~15kg。不稳定型骨折,应在X显示骨折端有骨痂连接后,开始部分负重。对应用带锁髓内针固定的不稳定型骨折,有人主张,在连续骨痂出现后,应将髓内螺钉取出,以恢复骨骼的负重。否则,锁定螺钉在长期负荷下会发生疲劳断裂。