概述

游离的小肠襻、偶为肠系膜过长的横结肠,通过网膜孔(Winslow孔)进入小网膜囊内称小网膜囊疝(hernia of lesser omental bursa),或网膜孔疝(hernia of epiplonic foramen)。因疝囊口的前壁为肝十二指肠韧带,故多数病例会发生较窄,偶尔肠襻也可以从胃结肠韧带或胃韧带上的裂孔进入小网膜囊。临床以急性肠梗阻为主要表现,上身前倾或屈膝位可减轻腹部疼痛是其特征。

病因

1.小网膜囊与腹腔之间存在着正常或异常的裂孔,是小网膜囊疝的解剖基础,如Winslow孔过大,小肠系膜或横结肠系膜发育异常出现局部薄弱或缺损等。 2.肠管的游动度过大 肠管的游动度过大是其能通过小网膜裂孔而发内疝的又一重要条件。常见导致肠管的游动度过大的原因有: (1)小肠系膜过长。通常腹腔内游动度比较大的肠管是小肠,在系膜过长的情况下,其异常活动度必将加大,因此临床上疝入的脏器多系小肠。 (2)先天性肠旋转不良:肠旋转不良可同时伴随中肠固定不良,成为发生腹内疝重要原因。 3.肠蠕动异常、腹内压突然增高 同其他腹内疝一样,在肠蠕动异常或暴饮暴...[详细]

发病机制

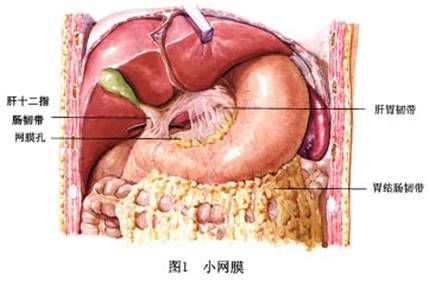

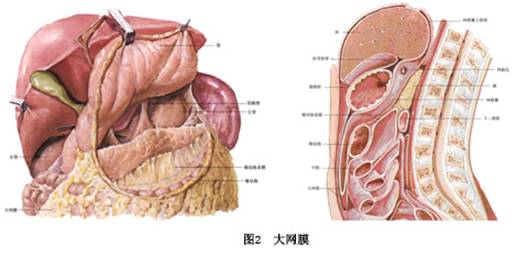

1.致病过程 小网膜是连于肝门与胃小弯及十二指肠上部之间的双层腹膜,可分为右侧的肝十二指肠韧带和左侧的肝胃韧带两部分,网膜囊与大腹腔沟通的惟一通道是网膜孔(Winslow孔)。Winslow孔的前界是肝十二指肠韧带,后界是覆盖下腔静脉前面的壁腹膜,上界是肝尾状叶,下界是十二指肠上部,一般可通过1~2指(图1),是小网膜囊疝最易发生部位。如因某种原因导致其过大时,即为肠管的疝入提供了“疝门”。有人认为,Winslow孔过大,能通过或容纳超过2个指头,是形成Winslow孔疝的首要条件。 大网膜是起自胃大弯和十二指肠起始部向下延续的双层腹膜。在胃大弯下延的双层大网膜与横结肠愈着...[详细]

临床表现

1.症状 本病多以急性肠梗阻为主要临床表现,患者可有上腹部疼痛、呕吐、停止排便排气等症状。 (1)腹痛:呈急性发作性绞痛,多较剧烈、难忍。由于病人躯体屈曲时疝环的前壁(肝十二指肠韧带)相对松弛,可减轻腹痛,故病人常取坐位、双膝屈曲至下颌。有学者认为,躯体屈曲时腹痛减轻是Winslow孔疝的一个特征性表现。部分病人可感腰背部疼痛。 (2)呕吐和腹胀:其程度与疝入的器官有关,如为肠管,则呕吐较剧烈;如为大网膜,呕吐可较轻。如疝入器官为空肠上段,则呕吐发生早,且频繁,腹胀一般不明显;如疝入器官为回肠或结肠,则呕吐发生晚,腹胀的程度也比较明显。 2.体检 病人上...[详细]

并发症

1.肠绞窄 Winslow孔疝的疝环前壁为肝十二指肠韧带,结构强韧而扩张性小,疝内容物内易受到压迫而发生嵌顿和绞窄。 2.梗阻性黄疸 胆囊及胆总管位于肝十二指肠韧带前上方,小网膜囊内疝时,其局部压力增大,疝环前壁压迫胆总管,致梗阻性黄疸。

实验室检查

目前没有相关内容描述。

其他辅助检查

1.X线检查 (1)立位或仰卧位腹平片:如疝内容物为肠管,可于小网膜囊区见到弧形肠气和气液平面,并使胃左前移位。在右侧腹部可能见到上升至肝下Winslow孔方向的小肠襻。如疝入物含升结肠,右侧腹看不到肠气和积粪影。但Erskine报告19例小网膜囊疝患者中,13例小网膜囊区没有明显气液平面。 (2)上消化道造影:可显示胃被推向左侧,延迟造影可见肠管位于小网膜囊。 (3)钡灌肠:疝入物为结肠时,可显示结肠移位于小网膜囊内。 (4)CT扫描:主要征象有:①肠系膜位于下腔静脉和门静脉之间;②小网膜囊内有气液平面,并呈鸟嘴状指向网膜孔;③右侧腹部无升结肠...[详细]

诊断

术前确诊小网膜囊疝绝非易事。就目前文献报道病例,几乎均需经手术探查方能明确诊断。急性机械性肠梗阻病人除一般肠梗阻症状、体征外,如果有下述情况时,应警惕本病存在之可能。 1.急性发作性上腹部绞痛,躯体屈曲或前倾体位时可减轻。 2.偏左上腹部常可触及一压痛性包囊状物,位置固定。 3.出现梗阻性黄疸。 4.X线检查 (1)上腹部可见胀气的肠襻,受累肠段活动消失。 (2)小网膜囊区域内可见成簇的小肠液平。 (3)除胃内积气外,左上腹部可见一圆形积气区域。 (4)胃被推向左侧,或受压变形。 (5)...[详细]

治疗

本病容易导致疝入肠管绞窄、坏死,故一旦怀疑为本病所致急性机械性肠梗阻,应及时手术治疗。 术中行肠管复位时,如疝入肠襻嵌顿不严重,可轻轻牵拉疝入肠襻,使之复位。如梗阻肠管膨胀、复位困难,可先切开小网膜囊,行嵌顿肠襻肠腔减压后再复位;或先切开、松解十二指肠降部侧腹膜,并充分游离十二指肠,扩大疝环(小网膜孔),然后复位疝入的肠襻。复位后根据肠管的活力决定保留或切除。然后将裂孔缝合和(或)用大网膜覆盖缝合关闭裂孔,以防复发。

预后

目前没有相关内容描述。

预防

目前没有相关内容描述。

大网膜是起自胃大弯和十二指肠起始部向下延续的双层腹膜。在胃大弯下延的双层大网膜与横结肠愈着构成胃结肠韧带(图1);大网膜在脐平面以下返折上行(形成大网膜的后两层)至横结肠并分开将其包绕,继而形成横结肠系膜(图2)。此两处在胚胎期发育可因融合不全或大网膜退化,或因局部缺血性病变,出现薄弱区或裂孔,为成为生后腹腔脏器和组织进入小网膜囊提供了病理性通道。

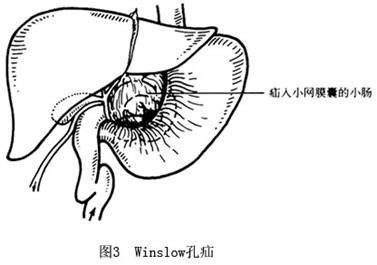

大网膜是起自胃大弯和十二指肠起始部向下延续的双层腹膜。在胃大弯下延的双层大网膜与横结肠愈着构成胃结肠韧带(图1);大网膜在脐平面以下返折上行(形成大网膜的后两层)至横结肠并分开将其包绕,继而形成横结肠系膜(图2)。此两处在胚胎期发育可因融合不全或大网膜退化,或因局部缺血性病变,出现薄弱区或裂孔,为成为生后腹腔脏器和组织进入小网膜囊提供了病理性通道。 当小肠系膜过长或患有先天性肠旋转不良时,则肠管的游动度就会增大,增加了疝入Winslow孔等裂孔的机会。前者以小肠疝入为主,而先天性肠旋转不良因可同时伴随中肠固定不良,表现为小肠系膜附着不全、盲肠升结肠游离、高位盲肠、大网膜附着不全、十二指肠旁隐窝增大等病理改变,故除引起肠扭转外,亦可致大网膜、右侧结肠和横结肠也可经Winslow孔疝入小网膜囊,尤其是大网膜附着不全、右侧结肠下降不全和(或)系膜过长时更容易发生。 小网膜疝的疝环的前壁为肝十二指肠韧带,内有胆总管、门静脉和肝动脉,后方有下腔静脉和脊柱。此结构强韧而扩张性小,很容易压迫通过疝环的肠管,使之难回复,易导致疝内容物的嵌顿和绞窄。 2.病理分型 依据肠襻疝突入小网膜囊的路径不同,可有4型。 (1)Winslow孔疝:腹腔脏器经Winslow孔进入小网膜囊(图3)即为Winslow孔疝,亦称小网膜孔疝。本病最早由Blandin(1834)报道,据统计占所有疝的0.08%、内疝的8%。临床极罕见,男性多见,疝内容物63%为小肠,30%为末端回肠和(或)盲肠,7%为横结肠,极少数为胆囊和大网膜。复习文献,国内仅报道2例。因无特异性表现,患者在术前确诊或怀疑本病的低于10%,病死率高达49%。

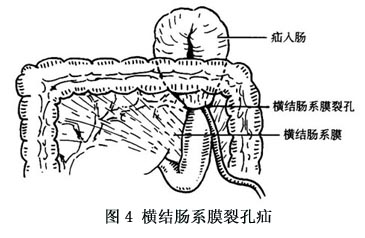

当小肠系膜过长或患有先天性肠旋转不良时,则肠管的游动度就会增大,增加了疝入Winslow孔等裂孔的机会。前者以小肠疝入为主,而先天性肠旋转不良因可同时伴随中肠固定不良,表现为小肠系膜附着不全、盲肠升结肠游离、高位盲肠、大网膜附着不全、十二指肠旁隐窝增大等病理改变,故除引起肠扭转外,亦可致大网膜、右侧结肠和横结肠也可经Winslow孔疝入小网膜囊,尤其是大网膜附着不全、右侧结肠下降不全和(或)系膜过长时更容易发生。 小网膜疝的疝环的前壁为肝十二指肠韧带,内有胆总管、门静脉和肝动脉,后方有下腔静脉和脊柱。此结构强韧而扩张性小,很容易压迫通过疝环的肠管,使之难回复,易导致疝内容物的嵌顿和绞窄。 2.病理分型 依据肠襻疝突入小网膜囊的路径不同,可有4型。 (1)Winslow孔疝:腹腔脏器经Winslow孔进入小网膜囊(图3)即为Winslow孔疝,亦称小网膜孔疝。本病最早由Blandin(1834)报道,据统计占所有疝的0.08%、内疝的8%。临床极罕见,男性多见,疝内容物63%为小肠,30%为末端回肠和(或)盲肠,7%为横结肠,极少数为胆囊和大网膜。复习文献,国内仅报道2例。因无特异性表现,患者在术前确诊或怀疑本病的低于10%,病死率高达49%。 (2)横结肠系膜裂孔疝:肠管从横结肠系膜裂孔疝入小网膜囊内(图4)。

(2)横结肠系膜裂孔疝:肠管从横结肠系膜裂孔疝入小网膜囊内(图4)。 (3)肝胃韧带的裂孔疝:肠管从肝胃韧带(小网膜)的裂孔疝入小网膜囊内。 (4)胃结肠韧带裂孔疝:肠管由胃结肠韧带裂孔疝入小网膜囊内。

(3)肝胃韧带的裂孔疝:肠管从肝胃韧带(小网膜)的裂孔疝入小网膜囊内。 (4)胃结肠韧带裂孔疝:肠管由胃结肠韧带裂孔疝入小网膜囊内。