概述

小肠突入回盲部隐窝内所导致的内疝,称盲肠旁疝(paracecal hernias)。是后腹膜疝的一种,大约占后腹膜疝的5%。

病因

在回盲部周围有3个隐窝,一般均较小,不大可能形成内疝。若其过大、过深,在腹内压增高的情况下有可能使小肠突入其内,形成内疝,并造成完全性或不完全性肠梗阻。

发病机制

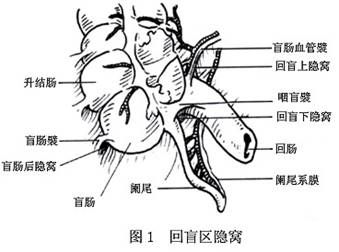

由于胚胎时期中肠的旋转,在回盲部形成了3个隐窝,即回盲上隐窝、回盲下隐窝和盲肠后隐窝。回盲上隐窝和回盲下隐窝是回肠动脉分支时,腹膜发生皱褶形成的。盲肠后隐窝则是由于肠旋转过程中不正常所造成的。正常情况下,盲肠旋转下降至右髂窝中,并完全附着在右髂窝的后腹壁上,如果此过程发生某种程度的异常可形成一与腹腔相通的盲肠后隐窝。 1.回盲上隐窝(superior ileocaecal recess) 又称回结肠窝或Luschka窝,是由供应回盲结合部前面的回结肠动脉的分支-盲肠前动脉,被腹膜包被形成的弓形腹膜襞,称盲肠血管襞(vascular cecal fold),或称回盲上皱襞(supe...[详细]

临床表现

如果小肠突入回盲部隐窝内形成盲肠旁疝,并造成不完全性肠梗阻时,其症状和体征为反复发作的右下腹间歇性绞痛,有时亦可表现为转移性右下腹痛。部分病人伴有反射性恶心、呕吐,但腹胀可能不明显。腹痛发作时,往往能在右下腹触及到一包块。当突入回盲部隐窝内的小肠回纳后,腹痛缓解,包块也随之消失。

并发症

肠绞窄是盲肠旁疝的主要并发症。临床出现完全性肠梗阻表现,腹痛加剧并转为持续性疼痛,伴有恶心、呕吐和腹胀;肠鸣音亢进。肠管坏死后,右下腹包块压痛明显,并有腹膜刺激征。听诊肠鸣音消失。病情严重者出现感染、中毒性休克症状。

实验室检查

血清源胚抗原(CEA)检查,排除盲肠肿瘤的可能性。

其他辅助检查

根据病人病史选择下列检查: 1.X线检查 (1)腹部平片:提示有不同程度的肠梗阻表现。 (2)钡剂灌肠:可明确内疝的部位和类型。 (3)CT扫描。 2.腹部B超 可在腹内某一部位探测到异常积气,或见一团小肠襻聚集在一起,不易被推移。

诊断

综合文献报告,盲肠旁疝术前确诊相当困难,多数是在手术探查时明确诊断的。当病人有右下腹反复发作的间歇性疼痛,且腹痛发作时右下腹可触及包块,腹痛缓解后包块随之消失,甚至在慢性病史的基础上出现急性肠梗阻表现,并有压痛包块,应考虑到盲肠旁疝的可能。

治疗

盲肠旁疝有随时发生绞窄可能,一旦明确诊断,应手术治疗。如高度怀疑为本病时,亦应积极争取手术治疗。手术方式有2种: 1.复位疝入肠管、闭合疝环口,防止其复发。 2.沿疝囊无血管区剪开疝囊,使之敞开成为腹膜腔的一部分。

预后

目前没有相关内容描述。

预防

目前没有相关内容描述。

2.回盲下隐窝(inferior ileocaecal recess) 回肠末端前下面至阑尾系膜前面的腹膜皱襞叫做回盲襞或回盲下襞,与盲肠血管襞不同,一般不含血管。在回盲襞(ileocaecal fold)和阑尾系膜之间的深部有一间隙,即为回盲下隐窝,又称回盲肠窝(图1)。回盲下隐窝前界是回盲襞,上方是回肠后面及其系膜,右侧为盲肠,后方为阑尾系膜的上部分,隐窝口开向左下方。 据统计,约60%~85%个体有回盲下隐窝,而且年轻人此隐窝比较明显,随年龄增长常被脂肪填满。 3.盲肠后隐窝(retrocecal recess) 盲肠后面与腹后壁之间的一间隙(图1)。约10%的个体有盲肠后隐窝,其大小、范围个体差异很大,偶尔可向上伸延到升结肠后方相当距离,其深度足以允许伸入整个手指。盲肠后隐窝前方为盲肠(偶尔是升结肠下部),后界是髂窝处腹膜壁层,两侧是盲肠到髂窝腹膜延续形成的盲肠襞(caecal folds),亦称腹壁结肠襞(parietocolic folds)。阑尾常处于盲肠后隐窝中。 如果以上回盲部周围的隐窝过大过深,在腹内压增高的情况下有可使小肠突入其内,形成内疝;并造成完全性或不完全性肠梗阻。临床上,肠管突入回盲上隐窝和回盲下隐窝较突入盲肠后隐窝形成的内疝多见。

2.回盲下隐窝(inferior ileocaecal recess) 回肠末端前下面至阑尾系膜前面的腹膜皱襞叫做回盲襞或回盲下襞,与盲肠血管襞不同,一般不含血管。在回盲襞(ileocaecal fold)和阑尾系膜之间的深部有一间隙,即为回盲下隐窝,又称回盲肠窝(图1)。回盲下隐窝前界是回盲襞,上方是回肠后面及其系膜,右侧为盲肠,后方为阑尾系膜的上部分,隐窝口开向左下方。 据统计,约60%~85%个体有回盲下隐窝,而且年轻人此隐窝比较明显,随年龄增长常被脂肪填满。 3.盲肠后隐窝(retrocecal recess) 盲肠后面与腹后壁之间的一间隙(图1)。约10%的个体有盲肠后隐窝,其大小、范围个体差异很大,偶尔可向上伸延到升结肠后方相当距离,其深度足以允许伸入整个手指。盲肠后隐窝前方为盲肠(偶尔是升结肠下部),后界是髂窝处腹膜壁层,两侧是盲肠到髂窝腹膜延续形成的盲肠襞(caecal folds),亦称腹壁结肠襞(parietocolic folds)。阑尾常处于盲肠后隐窝中。 如果以上回盲部周围的隐窝过大过深,在腹内压增高的情况下有可使小肠突入其内,形成内疝;并造成完全性或不完全性肠梗阻。临床上,肠管突入回盲上隐窝和回盲下隐窝较突入盲肠后隐窝形成的内疝多见。