概述

手术后膈疝(postoperative diaphragmatic hernia)是指途经膈肌的手术,因术中对其修补不严密或术后裂开,腹腔内脏器(胃肠)突入胸腔并发的内疝。多发生于食管癌或贲门癌切除术后,贲门失弛缓症、食管裂孔疝或膈疝手术后比较少见。

病因

1.膈肌切口缝合不严或愈合不牢 食管癌或贲门癌手术、贲门失弛缓症手术、食管裂孔疝或膈疝手术、经胸腹联合的其他手术,需要切开膈肌进行器官切除,或进行食管和胃的游离和重建,或需要扩大膈肌食管裂孔进行手术操作。如食管癌或贲门癌将有病变的胃或食管根治切除后需要进行重建术以保持消化道的连接和畅通,多数情况下是将胃(或残胃)上提至胸腔或颈部与食管切端进行吻合来完成,少数病人则需应用空肠或结肠来代替切除的食管和(或)胃,其中仅少数病例经皮下或胸骨后途径上提空肠或结肠等替代移植器官,多数病例则采用经胸内途径进行重建手术。术中需要通过膈肌切口或通过扩大的原膈肌食管裂孔将替代器官提入胸腔,然后将膈肌与替代器官缝...[详细]

发病机制

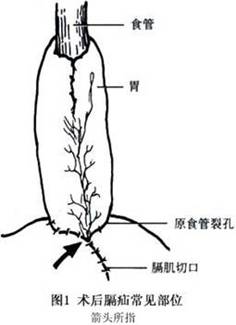

采用左侧开胸进行食管癌或贲门癌根治性切除的病例,术后并发膈疝疝环的最常见部位是膈肌出现新的裂孔或替代器官与膈肌切口的交接处(图1)。因该处常有移植胃、肠管的系膜和供应血管(胃网膜右血管)通过膈肌,手术医师缝合固定膈肌和胃肠时为防止压迫这些供应血管而影响胃肠的血供,常常避开这些地方缝合,可能导致缝合不够严密。术后膈疝疝环也可能发生在切开膈肌闭合线上,或其发生新裂孔的其他部位,但少见。 术后膈疝无疝囊,疝内容物多直接疝入左胸膜腔内,并与胸腔内器官直接接触,甚至发生纤维粘连。如膈疝的疝环在移植胃后方,有时疝内容物也可疝入右胸膜腔。 由于结肠脾曲(含部分横结肠和降结肠)在胃被移...[详细]

临床表现

术后膈疝多发生于术后早期,也可于术后l~2年后才出现。症状体征因其病理生理的变化而轻重不一。一般而言,术后膈疝症状出现的越晚病情越轻。 1.肠梗阻表现 疝入肠管不多,无血供障碍和(或)肠道的梗阻时,症状多较轻。可以是长期的、较轻的、间歇性的低位不全肠梗阻表现,如长期间歇性腹部疼痛、腹胀等。亦有在上述慢性病史的基础上出现急性肠梗阻的表现,病情突然加重者。部分病人甚至可以没有相应症状和体征。 2.肺萎陷表现 若疝入肠管较多,肺受压萎陷或不张,病人可有呼吸困难。 3.肠绞窄表现 发生肠管嵌顿和绞窄、甚至坏死和穿孔时,可导致急性胸腔感染,症状多较重,可表现为突...[详细]

并发症

因肺受压萎陷或不张及排痰不畅,病人极易继发肺部感染,出现发热、呼吸道异味、呼吸困难等,可进一步加重病情。

实验室检查

当并发肺不张而排痰不畅时,可出现发热及白细胞计数升高。

其他辅助检查

1.胸部正、侧位X线平片,可发现术侧胸膜腔有含气或含气液面的肠袢,部分病人因术后胸膜反应较重出现包裹性积液征象。 2.X线钡灌肠检查 可发现钡剂在膈下有截止现象,或钡剂进入胸腔。

诊断

术后膈疝的诊断一般无大困难。如途经膈肌的手术后出现膈疝的症状和体征,胸部正、侧位X线平片发现术侧胸膜腔有含气或含气液面的肠袢,即可明确诊断。部分病人因术后胸膜反应较重出现包裹性积液等,可掩盖膈疝的存在,影响诊断。必要时应行钡灌肠检查,如发现钡剂在膈下有截止现象、或钡剂进入胸腔,膈疝诊断可明确。如上述仍不能确诊、且病人症状持续存在时,须于短时间内重复检查,多数病人随着病情的发展,疝入胸腔内的肠疝可在短时间内膨胀积气更为明显,一般易被发现。

治疗

术后膈疝一旦明确诊断,只要病人全身情况允许,无手术禁忌证,应尽早手术处理。手术原则是将疝入脏器复位至腹腔并修复疝环(膈肌裂口)。对于无症状的术后膈疝,原则上应择期手术治疗,否则有可能随时发生严重的肠管嵌顿梗阻,甚至绞窄、坏死危及病人生命。 对于术后1周之内并发膈疝者,由于疝入胸腔内的肠管尚无与胸腔内器官发生粘连,可以经原胸部切口入路实施手术,亦可考虑经腹手术治疗。对于术后晚期发生膈疝或确诊较晚,或估计疝入胸腔内的脏器已与胸内器官发生粘连的病人,应采取经胸进路手术治疗。因为此种情况,只有在胸内手术才能比较容易分离粘连,且经胸部修复疝环(膈肌裂孔)也较经腹方便。如果疝入的脏器没有发生绞...[详细]

预后

目前没有相关内容描述。

预防

1.手术中膈肌和替代器官(胃或肠)的细致和严密的固定十分重要。缝线间距应以不能通过指尖为宜。 2.膈肌新裂孔与膈肌切口的交接处(三角区)应行8字缝合,其缝线可穿过同大网膜切缘的无血管部分,以加强该三角区的闭合。 此外,缝合后应检查替代器官(胃或肠)供应血管的搏动和有无静脉回流受阻,以防缝合过紧影响替代器官的血液供应。