-

科室:

神经外科

-

别名:

脑内脊索瘤

-

症状:

头痛

-

发病部位:

暂无

-

多发人群:

所有群体

-

相关疾病:

脑肿瘤

脊索瘤是颅内较少见的一种破坏性肿瘤,深在于颅底部位,临床诊断主要根据神经症状和典型的影像学的改变两方面。1857年由Virchow首先记载脊索瘤,1858年Muller指出脊索瘤与胚胎脊索残留组织有关。 颅内脊索瘤多起自斜坡中线部位,位于硬膜外,呈缓慢浸润性生长。向前可生长到鞍旁或鞍上,甚至伸入颅内,或向下突入鼻腔,或咽后壁。也可向后颅窝生长,累及一侧桥小脑角,或沿中线向后发展而压迫脑干。脊索瘤位于蝶枕部占35%,脊柱部占15%,骶尾部最多占50%。

脊索瘤起源于胚胎残留的脊索组织。在胚胎期间,脊索上端分布于颅底的蝶骨和枕骨,部分达到颅内面,并与蝶鞍上方的硬脑膜相衔接,在枕骨部分可达该骨之下面(即舌咽面),一部分亦可位于颅底骨和咽壁之间。脊索的下端分布于骶尾部的中央及中央旁等部位。当胎儿发育至3个月的时候脊索开始退化和消失,仅在椎间盘内残留,即所谓的髓核。如果脊索的胚胎残留在上述部位滞留到出生后,可逐渐演变成肿瘤。因此脊索瘤好发于这些部位,尤以颅底蝶枕部和骶尾部为最多见,脊柱型者次之。

肉眼观察肿瘤质地软,呈胶冻状,可有或无纤维包膜,早期与周围脑组织的界限尚比较清楚,晚期则界限不清,浸润破坏邻近骨质和神经组织,引起颅底骨质的破坏。肿瘤切面呈半透明,含有黏液样物质,为肿瘤变性的产物,故其含量的多寡可以提示肿瘤的良恶与否。肿瘤中间有由包膜相连而形成的白色坚韧的间隔,将肿瘤分割成大小不等的多叶状。半数瘤内有结节状钙化。肿瘤内可有出血和囊变。 镜下可见典型的脊索瘤由上皮样细胞所组成,细胞胞体大,多边形,因胞质内含有大量空泡,可呈黏液染色,故称囊泡细胞或空泡细胞。细胞核小,分裂象少见,胞质内空泡有时合并后将细胞核推至一旁,故又称为“印戒细胞”。有些地方细胞的界限消失,形成黏液状合体。大量空泡细胞和黏液形成是本病的病理形态特点。近10%脊索瘤细胞增殖活跃,黏液显著减少,并有核分裂现象,细胞排列成条或岛状,埋于疏松的黏液组织之间,可含有软骨组织、钙化斑及小片骨组织。其周围为网状的结缔组织所围绕,将肿瘤分割成不规则小叶状。 脊索瘤可分为: 1.普通型 又称典型型,最常见,占总数80%~85%。瘤内无软骨或其他间充质成分。多见于40~50岁患者,小于20岁者少见。无性别差异。在病理上可有几种生长方式,但片状生长为其特征,由空泡状上皮细胞和黏液基质组成。细胞角蛋白和上皮膜抗原的免疫染色阳性,电镜见核粒。这些特征有助于本病与软骨肉瘤区别,后者免疫染色阴性,电镜无核粒。 2.软骨样脊索瘤 占脊索瘤的5%~15%。其镜下特点除上述典型所见外,尚含有多少不等的透明软骨样区域。虽然有些作者通过电镜观察后将其归类为低度恶性的软骨肉瘤,但是大量的免疫组化研究却发现软骨样脊索瘤的上皮性标记抗原呈阳性反应。本型发病年龄较轻,过去认为其预后普遍较普通型好,现在认为两者预后差不多。 3.间质型 又称非典型型,占脊索瘤的10%,含普通型成分和恶性间充质成分,镜下表现为肿瘤增殖活跃,黏液含量显著减少并可见到核分裂象。少数肿瘤可经血流转移和蛛网膜下腔种植性播散。本型可继发于普通型放疗后或恶变。常在诊断后6~12个月死亡。[收起]

肉眼观察肿瘤质地软,呈胶冻状,可有或无纤维包膜,早期与周围脑组织的界限尚比较清楚,晚期则界限不清,浸润破坏邻近骨质和神经组织,引起颅底骨质的破坏。肿瘤切面呈半透明,含有黏液样物质,为肿瘤变性的产物,故其含量的多寡可以提示肿瘤的良恶与否。肿瘤中间有由包膜相连而形成的白色坚韧的间隔,将肿瘤分割成大小不等的多叶状。半数瘤内有结节状钙化。肿瘤内可有出血和囊变。 镜下可见典型的脊索瘤由上皮样细胞所组成,细胞胞体大,多边形,因胞质内含有大量空泡,可呈黏液染色,故称囊泡细胞或空泡细胞。细胞核小,分裂象少见,胞质内空泡有时合并后将细胞核推至一旁,故又称为“印戒细胞”。有些地方细胞的界限消失,形成黏液...[详细]

颅内脊索瘤为良性肿瘤,生长缓慢,病程较长,平均可在3年以上。头痛为最常见的症状,约70%的病人有头痛,有时在就医前即已头痛数年。常为全头痛,也可向后枕部或颈部扩展。头痛性质呈持续性钝痛,一天中无显著变化。如有颅内压增高则势必加重。脊索瘤的头痛与缓慢持久的颅底骨浸润有关,头痛也可再发。 颅内脊索瘤的临床表现可因肿瘤部位和肿瘤的发展方向而有所不同。 1.鞍部脊索瘤 垂体功能低下主要表现在阳萎、闭经、身体发胖等。视神经受压产生原发性视神经萎缩,视力减退以及双颞侧偏盲等。 2.鞍旁部脊索瘤 主要表现在Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ脑神经麻痹,其中,以外展受累较为多见。这可能因为展神经行程过长,另外,展神经的近端常是肿瘤的起源部位,以致其发生率较高。一般均潜在缓慢进展,甚至,要经1~2年。脑神经麻痹可为双侧,但常为单侧,难以理解的是往往在左侧。 3.斜坡部脊索瘤 主要表现为脑干受压症状,即步行障碍,锥体束征,第Ⅵ、Ⅶ脑神经障碍。其中,双侧展神经损害为其特征。[收起]

颅内脊索瘤为良性肿瘤,生长缓慢,病程较长,平均可在3年以上。头痛为最常见的症状,约70%的病人有头痛,有时在就医前即已头痛数年。常为全头痛,也可向后枕部或颈部扩展。头痛性质呈持续性钝痛,一天中无显著变化。如有颅内压增高则势必加重。脊索瘤的头痛与缓慢持久的颅底骨浸润有关,头痛也可再发。 颅内脊索瘤的临床表现可因肿瘤部位和肿瘤的发展方向而有所不同。 1.鞍部脊索瘤 垂体功能低下主要表现在阳萎、闭经、身体发胖等。视神经受压产生原发性视神经萎缩,视力减退以及双颞侧偏盲等。 2.鞍旁部脊索瘤 主要表现在Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ脑神经麻痹,其中,以外展受累较为多见。这可能因为展神...[详细]

由于肿瘤发生于颅底,可引起交通性脑积水。如肿瘤向桥小脑角发展,则出现听觉障碍,耳鸣、眩晕。脊索瘤起源于鼻咽壁近处,常突到鼻咽或浸润一个或更多的鼻旁窦。引起鼻不能通气、阻塞、疼痛,常见有脓性或血性鼻分泌物,也因机械性阻塞、致吞咽困难,鼻咽症状常在神经受累之前出现,必须切记查看鼻咽腔,有13%~33%的机会看到肿块。 外科手术并发症包括脑脊液漏、脑膜炎和脑神经损伤(其中大多数能恢复)等。

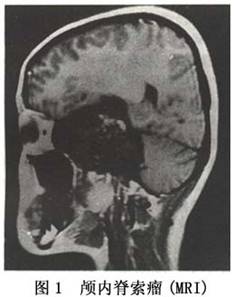

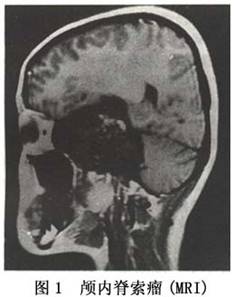

1.头颅X线平片 有重要诊断意义,表现为肿瘤所在部位的骨质破坏,也常见到斑片状或团状肿瘤钙化。 2.CT扫描 可见颅底部类圆形或不规则略高密度影,边界较清楚,瘤内有钙化,增强扫描肿瘤不强化或轻度强化。骨窗像可见明显骨质破坏。 3.MRI 肿瘤多为长T1长T2信号,瘤内囊变区呈更长T1长T2信号,钙化为黑色无信号影,出血灶则呈高信号,注射Gd-DTPA后肿瘤轻度至中度强化(图1)。 4.脑血管造影 如肿瘤位于鞍区,可见颈内动脉虹吸段外移,大脑前动脉水平段上抬。位于鞍旁颅中窝者,颈内动脉海绵窦段抬高,大脑中动脉起始段和水平段也上抬。向颅后窝发展的肿瘤常将基底动脉推向后方或侧后方。[收起]

1.头颅X线平片 有重要诊断意义,表现为肿瘤所在部位的骨质破坏,也常见到斑片状或团状肿瘤钙化。 2.CT扫描 可见颅底部类圆形或不规则略高密度影,边界较清楚,瘤内有钙化,增强扫描肿瘤不强化或轻度强化。骨窗像可见明显骨质破坏。 3.MRI 肿瘤多为长T1长T2信号,瘤内囊变区呈更长T1长T2信号,钙化为黑色无信号影,出血灶则呈高信号,注射Gd-DTPA后肿瘤轻度至中度强化(图1)。 4.脑血管造影 如肿瘤位于鞍区,可见颈内动脉虹吸段外移,大脑前动脉水平段上抬。位于鞍旁颅中窝者,颈内动脉海绵窦段抬高,大脑中动脉起始段和水平段也上抬。向颅后窝发展的肿瘤常将基...[详细]

4.脑血管造影 如肿瘤位于鞍区,可见颈内动脉虹吸段外移,大脑前动脉水平段上抬。位于鞍旁颅中窝者,颈内动脉海绵窦段抬高,大脑中动脉起始段和水平段也上抬。向颅后窝发展的肿瘤常将基底动脉推向后方或侧后方。[收起]

1.头颅X线平片 有重要诊断意义,表现为肿瘤所在部位的骨质破坏,也常见到斑片状或团状肿瘤钙化。 2.CT扫描 可见颅底部类圆形或不规则略高密度影,边界较清楚,瘤内有钙化,增强扫描肿瘤不强化或轻度强化。骨窗像可见明显骨质破坏。 3.MRI 肿瘤多为长T1长T2信号,瘤内囊变区呈更长T1长T2信号,钙化为黑色无信号影,出血灶则呈高信号,注射Gd-DTPA后肿瘤轻度至中度强化(图1)。 4.脑血管造影 如肿瘤位于鞍区,可见颈内动脉虹吸段外移,大脑前动脉水平段上抬。位于鞍旁颅中窝者,颈内动脉海绵窦段抬高,大脑中动脉起始段和水平段也上抬。向颅后窝发展的肿瘤常将基...[详细]

成年患者有长期头痛病史,并出现一侧展神经麻痹者,应考虑到脊索瘤的可能,但确定诊断尚需借助X线、CT和MRI等影像学检查。

脊索瘤解剖位置深在,手术暴露困难,加之起病隐匿,病程较长,病人来诊时肿瘤已经广泛侵犯颅底,因此手术难度较大。由于脊索瘤对放射线不敏感,常规放疗通常只起到姑息性治疗的作用,放射外科的长期疗效仍不明确,因此,手术仍是本病的主要治疗方法。 1.外科手术 由于次全切除肿瘤的5年生存率较活检者长,因此应尽量切除肿瘤。近年来许多学者仍致力于各种手术入路的选择以求全切肿瘤,神经导航的应用也利于提高肿瘤全切率。但是,迄今没有一种手术入路适用于全部脊索瘤,一些脊索瘤还需多种手术入路的联合应用。在选择手术入路时应考虑下列因素:肿瘤部位、术者对各种可供选择入路的掌握程度、手术组的经验和配合、颅颈稳定性等。大多数脊索瘤位于硬膜外,少数可破坏硬膜,长入蛛网膜下腔。因此,位居中线的脊索瘤可选用中线手术入路,如经口-硬腭入路、经蝶窦入路、扩大额下硬膜外入路、经上颌或经颜面入路等。偏侧生长脊索瘤可用前外侧硬膜外入路、后外侧(经髁)入路等。枕骨髁受累者不仅影响颅颈关节的稳定性,且术后易复发,在设计治疗方案时要特别注意。 2.常规放射治疗 是外科治疗的重要辅助治疗。近来临床研究显示,5年生存率与放射治疗的剂量有关,≤40Gy者无存活;48Gy者为75%。 3.放射外科治疗 包括γ-刀、质子刀和X-刀等。特别是质子刀可采用大剂量分割治疗,综合放射外科和常规放疗的优点,显示了安全性和有效性。质子是荷电的重粒子射线,其空间剂量分布集中,使病灶获得高剂量而周边组织剂量低,因此适用于生长较缓慢的颅内肿瘤。Austin-Seymour总结194例术后接受质子束照射的脊索瘤和软骨肉瘤病例,平均5年肿瘤复发控制率达76%,其中脊索瘤为64%。美国马萨诸塞州总医院(1995)报道204例脊索瘤病人,其中肿瘤位颅底153例,上颈椎51例。应用常规放疗和质子刀联合,平均剂量为70.1cGy(钴灰当量),平均随访54个月(8~158个月),肿瘤总复发率31%,其中局部复发95%,远隔复发20%,复发者3年生存率44%,5年生存率5%。预后良好者69%。放射外科治疗预后不良与下列因素有关:①瘤容积>75ml;②瘤体坏死>10%;③颈椎同时受累;④女性。18例儿童(4~18岁)患者,平均剂量69cGy,随访72个月,5年生存率68%,与成人疗效相似。 4.其他治疗 包括热疗、90Y局部埋藏治疗及化疗等,但疗效不肯定。[收起]

脊索瘤解剖位置深在,手术暴露困难,加之起病隐匿,病程较长,病人来诊时肿瘤已经广泛侵犯颅底,因此手术难度较大。由于脊索瘤对放射线不敏感,常规放疗通常只起到姑息性治疗的作用,放射外科的长期疗效仍不明确,因此,手术仍是本病的主要治疗方法。 1.外科手术 由于次全切除肿瘤的5年生存率较活检者长,因此应尽量切除肿瘤。近年来许多学者仍致力于各种手术入路的选择以求全切肿瘤,神经导航的应用也利于提高肿瘤全切率。但是,迄今没有一种手术入路适用于全部脊索瘤,一些脊索瘤还需多种手术入路的联合应用。在选择手术入路时应考虑下列因素:肿瘤部位、术者对各种可供选择入路的掌握程度、手术组的经验和配合、颅颈稳定性...[详细]

按照现在的治疗方法,颅内脊索瘤的预后是不良的。一般是在诊断以后3~4年内死亡,常常是因为直接损害重要神经结构所致。虽有生存10~15年的报告,却属少数,5年生存率据估计低于10%。 综合近来文献报道,外科手术和常规放疗(50~60Gy)是主要疗法,其中肿瘤全切除与次全切除率69%,5年随访死亡率34%,复发率43%。影响5年生存率与复发率的因素有: 1.肿瘤切除程度 次全切除与活检组虽然术后均放疗。但5年生存率前者为55%,后者为36%。肿瘤全切与部分切除者,5年复发率分别为16%和36%。 2.病理分型 间变型平均生存期6个月~1年。 3.年龄 儿童以间变型多见,因此年龄越小,越易复发和向远处转移,如肺、骨骼系统、淋巴结、肝和皮肤等。 4.放疗 术后放疗或放射外科可延长生存期,延缓复发。[收起]

按照现在的治疗方法,颅内脊索瘤的预后是不良的。一般是在诊断以后3~4年内死亡,常常是因为直接损害重要神经结构所致。虽有生存10~15年的报告,却属少数,5年生存率据估计低于10%。 综合近来文献报道,外科手术和常规放疗(50~60Gy)是主要疗法,其中肿瘤全切除与次全切除率69%,5年随访死亡率34%,复发率43%。影响5年生存率与复发率的因素有: 1.肿瘤切除程度 次全切除与活检组虽然术后均放疗。但5年生存率前者为55%,后者为36%。肿瘤全切与部分切除者,5年复发率分别为16%和36%。 2.病理分型 间变型平均生存期6个月~1年。 3.年龄 ...[详细]

4.脑血管造影 如肿瘤位于鞍区,可见颈内动脉虹吸段外移,大脑前动脉水平段上抬。位于鞍旁颅中窝者,颈内动脉海绵窦段抬高,大脑中动脉起始段和水平段也上抬。向颅后窝发展的肿瘤常将基底动脉推向后方或侧后方。

4.脑血管造影 如肿瘤位于鞍区,可见颈内动脉虹吸段外移,大脑前动脉水平段上抬。位于鞍旁颅中窝者,颈内动脉海绵窦段抬高,大脑中动脉起始段和水平段也上抬。向颅后窝发展的肿瘤常将基底动脉推向后方或侧后方。