概述

脑结核瘤即颅内结核性肉芽肿,是脑实质或脑膜的一种局灶性结核,多数由身体其他部位的结核病灶播散到颅内形成的肉芽肿性病变,少数为弥散性结核性脑膜炎残留感染所致。近年来,由于生活水平的提高和抗结核药物的应用,脑结核瘤的发病率呈下降趋势。

病因

脑结核瘤多继发于身体其他部位的结核病灶,尤其常见于肺结核。

发病机制

原发性结核发生血行播散停止后,在中枢神经系统内可有许多结核菌存留,一旦细胞介导的免疫发生变化,结核菌即可形成小结节,这些结节并不扩散破入蛛网膜下腔,故不形成脑膜炎,而是在脑实质内发展,形成外围有致密纤维的大小不等的结核球,一般直径小于1cm。这些结核球呈黄白色或灰黄色,与周围脑组织分界清楚,中心为干酪样坏死组织或肉芽组织,机体防御能力强者可完全形成钙化。极少中心液化形成单纯性脓肿。脑膜上的结核结节可扩大形成扁平状结核球。 病灶以单发者多见,可发生于颅内任何部位,幕下以小脑半球为主,小儿患者多见;幕上则以额、顶叶多见,其他脑实质内少见,如脑干、胼胝体、松果体,亦可见于脑室内和脑池内,如...[详细]

临床表现

多慢性起病,病程多为数周,也可起病不明显病程更长。小儿可因突然癫痫发作而查出。根据临床上有无活动性结核病灶,其临床表现可分为全身型和局限型。 1.全身型 病人同时存在其他脏器的活动结核性病灶,表现为全身情况差、发热、盗汗、乏力、消瘦等。若为肺结核,可有咳嗽、咯血、胸痛等。其他如淋巴结肿大,甚至粟粒性结核伴结核性脑膜炎,此型少见,一般病情较重。 2.局限性 无其他脏器明显活动性结核病灶,临床上以颅内病变为主。表现为颅内压增高和局灶性症状。颅内压增高表现为头痛、呕吐、视盘水肿(早期发生率约为10%~27%)。幕上半球病变以癫痫发作最为常见,发生率达85%;尚可有偏瘫、失...[详细]

并发症

脑积水是脑结核瘤最常见的并发症,它可以是并存的结核性脑膜炎或脑结核瘤梗阻脑室系统所引起,在治疗脑结核瘤的同时对脑积水应同时行脑室腹腔分流术以缓解颅内压增高。

实验室检查

部分患者红细胞沉降率加快。脑脊液检查压力可有不同程度升高,其他指标多正常或轻微改变。结核菌素试验阴性并不能排除结核球,只表明其可能性小。

其他辅助检查

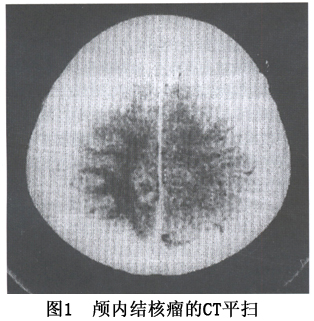

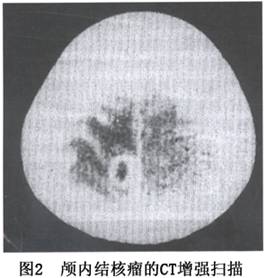

1.CT检查 结核球的分期及结果如下: (1)早期(炎症反应期):胶原纤维少,呈等密度,不显示肿块,周围为低密度脑水肿,在额叶呈“漏斗状”,在颞枕顶区呈“三手指状”,强化不均匀。 (2)中期(炎症消退期):胶原组织增殖,内含干酪样物质,呈小盘状高密度,周围是低密度脑水肿,呈明显环状强化。 (3)晚期(结核球钙化结节期):病变呈圆形或卵圆形,平扫为高密度影,无脑水肿;增强后呈现“靶征”,即环形强化包绕着中心结节状钙化或增强的病灶,这是典型的结核球的表现。 (4)硬脑膜结核球可导致颅骨过度骨化,与脑膜瘤相似。 (5)结核性脑脓肿,中心区表现为典型...[详细]

诊断

根据病史和临床表现,配合辅助检查,多可明确诊断。诊断要点为有颅外结核病灶史;慢性病容;30岁以下的青少年和儿童多见;病程多为亚急性;有颅内增高征和局灶性神经系体征,尤其有癫痫发作。

治疗

过去脑结核瘤不论是诊断还是治疗都相当困难,20世纪70年代以后发明了先进的CT和MRI设备,以及有了容易透过血-脑脊液屏障的抗结核药物,如利福平、乙胺丁醇等,脑结核瘤的诊断与治疗才有了突破。通过这些抗结核药物和对症治疗,在治疗过程中,随时采用CT或MRI复查,不少病人采用药物治疗获得成功,而外科治疗组的功能恢复不如药物治疗组,因此,目前对结核球的治疗原则,多主张先采用药物治疗4~8周,再通过CT或MRI复查,若症状不改善,结核球不缩小,再考虑手术切除。 1.药物治疗 抗结核药物的选择原则与结核性脑膜炎相同,即异烟肼、利福平、乙胺丁醇和链霉素联合应用,多能获得理想的疗效。 ...[详细]

预后

现代技术的发展,脑结核瘤经抗结核药物治疗大多数可治愈,尤其对位于脑功能区和脑干部位者药物治疗更为重要。不论哪种手术,术后抗结核药物治疗同样重要,因此,无论药物治疗还是手术治疗,都必须继续抗结核药物治疗,在总的疗程结束后,采用CT或MRI检查,随访6个月,复查病人是否有复发现象。

预防

加强了对结核病的防治,对于结核病患者,应采取及时有效的抗结核药物治疗。

2.MRI扫描 结核球在T1加权像上为低或略低信号,在T2加权像上大多信号不均匀,表现为低、等或略高信号。结核球中心干酪样坏死在T2加权像上呈高信号,也可呈模糊不清的同心圆状分层像,周围包膜呈低信号,并有高信号的水肿带环绕。这种有水肿带包绕者,表明结核球尚未成熟。MRI比CT扫描更能显示病变的范围。脑干的结核球与神经胶质瘤两者在MRI都表现长T1和短T2,同样,病灶周围水肿在T2加权像上均高信号,因此,两者在MRI图像上不易鉴别。

2.MRI扫描 结核球在T1加权像上为低或略低信号,在T2加权像上大多信号不均匀,表现为低、等或略高信号。结核球中心干酪样坏死在T2加权像上呈高信号,也可呈模糊不清的同心圆状分层像,周围包膜呈低信号,并有高信号的水肿带环绕。这种有水肿带包绕者,表明结核球尚未成熟。MRI比CT扫描更能显示病变的范围。脑干的结核球与神经胶质瘤两者在MRI都表现长T1和短T2,同样,病灶周围水肿在T2加权像上均高信号,因此,两者在MRI图像上不易鉴别。