概述

脂蛋白肾小球病(lipoprotein glomerulopathy)是近年来认识的一种新的肾脏疾病,其病理特征为肾小球毛细血管襻腔中存在脂蛋白栓子,肾外无脂蛋白栓塞表现。临床表现类似于Ⅲ型高脂血症,伴以血浆载脂蛋白E(apo E)升高。本病是1987年Saito T等人在第17届日本肾脏病学会地区年会上首次报道,1989年Sakaguchi等人根据病人的临床表现、病理学特点,提出将本病作为一个独立的肾小球疾病,并于同一年将本病命名为脂蛋白肾小球病。然而,脂蛋白肾小球病通过降血脂治疗并不能改善肾小球病变。目前认为本病是原发于肾小球Ⅲ型仅限于肾脏有脂质沉着的罕见病。

病因

遗传学研究表明,本病呈常染色体隐性遗传。

发病机制

脂蛋白肾小球病的发病机制尚未完全阐明,多数认为与脂质代谢异常有关。现已知道,脂代谢异常会促发肾小球损伤;而肾小球病变也会影响到脂质代谢。许多全身性疾病(包括罕见的Fabry病、Nieman Pick及Gaucher病)会使肾内脂质沉积增加,相当常见的是肾内脂质沉着是继发于肾病综合征,高脂血症是其特征性的表现,因为肾病综合征经过有效的治疗而使血浆脂质正常化,这种情况下高脂血症是肾脏疾病的后果。 脂蛋白代谢的主要途径是其受体的代谢途径。载脂蛋白是受体识别脂蛋白的信号和标志,其中apo E又是最主要的载脂蛋白的成分之一。Apo E既能结合乳糜微粒残基受体,又能结合低密度脂蛋白受体,因此a...[详细]

临床表现

脂蛋白肾小球病主要累及肾脏,且以肾小球受损为主。全部患者均存在蛋白尿,有的逐渐进展为肾病范围的蛋白尿,少数病例同时伴有镜下血尿。尽管本病患者血浆胆固醇、三酰甘油及VLDL增加,但常无肾外表现,脂蛋白不在肾外形成栓塞。多数患者表现为对激素治疗呈抵抗,缓慢进展为肾功能衰竭。

并发症

并发不同程度的高脂血症和缓慢进展的肾功能衰竭。本病亦可合并有IgA肾病、狼疮性肾炎、膜性肾病。

实验室检查

1.尿液检查 全部患者均有不同程度的蛋白尿,1g~3g/24h;有镜下血尿。 2.血液检查 患者都存在不同程度的高脂血症。Saito等曾对脂蛋白肾小球病与原发性肾病综合征患者的高脂血症作过比较,发现脂蛋白肾小球病患者的血浆三酰甘油水平似乎较其总胆固醇水平升高明显;他们进一步分析发现,其胆固醇中主要以极低密度脂蛋白及中等密度脂蛋白升高为主。这一特征与家族性Ⅲ型高脂蛋白血症极为相似。实验室检查中最具特征意义的是全部病例均表现为血浆载脂蛋白E水平的明显升高(103~388mg/L)。apo E的基因表现型检测发现,含E2的基因表现型占优势。

其他辅助检查

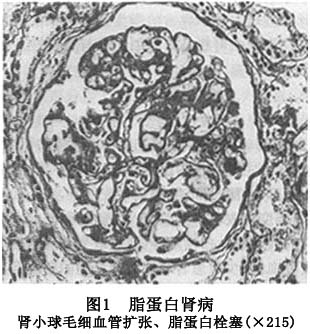

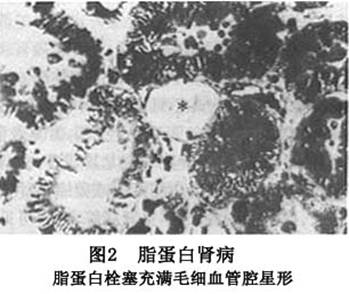

1.光镜 光镜下特征性的病变为肾小球毛细血管腔高度扩张,腔内为大量淡染、网状物质所填充,毛细血管呈气球样改变。有人称为毛细血管瘤样扩张。腔内物质行特殊染色,包括PAS、PASM、MASSON染色均阴性苏丹3及油红0染色显示扩张的毛细血管腔内有大量阳性脂滴状物质,周围肾小管细胞中也可见到散在细小脂滴(图1,2)。肾小球系膜细胞及基质常呈轻度增生。也可呈现系膜溶解、系膜与基底膜分离以及系膜插入呈双轨状等改变。肾小球基底膜一般无增厚、钉突形成等异常。肾小管间质多无显著改变,也无泡沫细胞等脂质异常沉积的病征。肾血管未见异常蛋白血症等改变。重复肾活检发现,随着病程的迁延,毛细血管腔内脂蛋白栓塞样物质逐...[详细]

诊断

正常情况下肾脏可以含有少量脂类物质,当肾脏出现大量不寻常的脂类物质沉积或累及特定的实质性结构时,可以认为是肾脏脂类沉着病。临床上可将其分为原发性与继发性两大类,应与脂蛋白肾小球病进行鉴别。 综上所述,对于病理上有特征性的形态学改变——肾小球体积增大,高度膨胀的毛细血管襻,内含层状改变的“栓子”的肾脏病患者,应注意是否存在脂蛋白肾小球病,若组织化学染色脂蛋白阴性,电镜下证实有脂蛋白栓塞而肾外无脂蛋白栓塞的证据,结合脂代谢异常的实验证据,脂蛋白肾小球病的诊断可以确立。

治疗

脂蛋白肾小球病目前尚无满意的治疗措施。有关肾病综合征的传统治疗方案,如激素、免疫抑制药及抗凝药物等均无显著的疗效,甚至有加重肾脏病变的可能。目前治疗试验表明,降脂药如普罗布考,可有效地改善高脂血症,但对减轻蛋白尿排泄的效果不肯定。血浆置换也是可推荐的方法之一,研究认为此法可缓解高脂血症、蛋白尿,但重复肾活检结果证实血浆置换并不能改善肾小球病变的进行性恶化,因此,其疗效仍不能肯定。既使进行肾移植手术,移植肾仍可出现脂蛋白肾小球病的再发。

预后

由于本病的发现至今只有10年左右,目前尚难确定其自然病程及预后。从目前的资料看,预后似乎并不理想,已报道的26例中已有8例走向终末期肾衰竭,6例无明显改变,4例出现缓解征象。

预防

本病为遗传性疾病,目前尚无有效预防措施防止其发生。对明确诊断患者要积极降血脂及对症治疗,以控制病情发展,预防肾功能衰竭的发生。

2.电镜 表现为毛细血管明显扩张,腔内充满大量大小不等及电子密度不一的颗粒,这些颗粒可呈条纹状排列,类似指纹结构。也有腔内填充物质为大小不等的空泡结构,常呈簇状或层状排列。腔内红细胞及内皮细胞被挤压于脂蛋白血栓样物质与毛细血管壁之间。 系膜区早期仅表现为轻度增生,病变进展时,系膜区明显增宽,系膜细胞及系膜基质增生,有时可出现系膜插入、系膜溶解等改变。肾小球基底膜未见增厚、致密物沉积。 3.免疫荧光 常规免疫荧光染色如IgG、IgA、IgM、C1q、Fg染色无特征性改变。采用针对脂蛋白及载脂蛋白的单克隆抗体染色发现肾小球毛细血管腔内有β脂蛋白及apo E的沉积。此外,系膜区也可见少量散在的细颗粒状载脂蛋白沉积。α脂蛋白染色阴性。 本病亦可合并有IgA肾病、狼疮性肾炎、膜性肾病等,此时,免疫荧光、光镜及电镜检查各显示其特征性改变,在诊断中具有十分重要的价值。

2.电镜 表现为毛细血管明显扩张,腔内充满大量大小不等及电子密度不一的颗粒,这些颗粒可呈条纹状排列,类似指纹结构。也有腔内填充物质为大小不等的空泡结构,常呈簇状或层状排列。腔内红细胞及内皮细胞被挤压于脂蛋白血栓样物质与毛细血管壁之间。 系膜区早期仅表现为轻度增生,病变进展时,系膜区明显增宽,系膜细胞及系膜基质增生,有时可出现系膜插入、系膜溶解等改变。肾小球基底膜未见增厚、致密物沉积。 3.免疫荧光 常规免疫荧光染色如IgG、IgA、IgM、C1q、Fg染色无特征性改变。采用针对脂蛋白及载脂蛋白的单克隆抗体染色发现肾小球毛细血管腔内有β脂蛋白及apo E的沉积。此外,系膜区也可见少量散在的细颗粒状载脂蛋白沉积。α脂蛋白染色阴性。 本病亦可合并有IgA肾病、狼疮性肾炎、膜性肾病等,此时,免疫荧光、光镜及电镜检查各显示其特征性改变,在诊断中具有十分重要的价值。