概述

肠气囊肿(pneumatosis cystoids intestinalis,PCI)又称为囊样肠积气,是胃肠道的黏膜下或浆膜下出现气性囊肿,它可累及从食管至直肠的全部或部分胃肠道,但临床主要发病在小肠和结肠,亦可发生于肠系膜、大网膜、肝胃韧带和其他部位。可导致腹胀、腹泻、腹痛等症状,病因不清,比较罕见。

病因

肠气囊肿可分为特发性、继发性和接触性。 1.特发性 既往无基础病,找不到原因。 2.继发性 占大多数,继发于以下情况: (1)消化管狭窄如幽门狭窄、消化性溃疡、肠梗阻、假性肠梗阻等。 (2)支气管哮喘等阻塞性肺病。 (3)系统性硬化等胶原血管疾病。 (4)脏器移植等有使用免疫抑制药或皮质激素治疗病史。 (5)上、下消化道内镜检查后(无论有无活检)。 (6)其他:包括长期血液透析、肿瘤化疗、钡灌肠检查、服用乳果糖等。 3.接触三氯乙烯?三氯乙烯(trichloroethylene,TC...[详细]

发病机制

PCI的发病机制尚未完全阐明,主要学说如下。 1.机械梗阻学说 目前较占优势,囊内气体可来自: (1)胃肠梗阻时,腔内压力升高,黏膜可有微细破损,气体得以进入黏膜的淋巴间隙而形成气囊肿;沈维才等报道国内一组46例PCI中36例(78%)患有十二指肠溃疡,且30例合并幽门梗阻(65%),支持此说。 (2)阻塞性肺气肿等伴有剧烈的咳嗽的肺疾病,使肺泡内压力增高。肺泡破裂,气体通过纵隔沿大血管周围的筋膜下行至腹膜,再沿肠系膜血管到达肠壁。已有人行动物模拟试验获得成功。 2.营养失调与化学反应学说?有学者认为气囊肿是淋巴管扩张。正常淋巴液中含有碱性碳酸盐,当其...[详细]

临床表现

症状体征:本病自觉症状轻,含糊,可能长期没有得到治疗。多数肠气囊肿是继发于溃疡合并幽门梗阻、炎症性肠病、胃肠道肿瘤以及慢性肠梗阻等,其症状则主要为原发疾病的表现。少数特发性肠气囊肿症,在疾病某一时期可出现胃肠症状,也有偶然在体检或其他疾病的相关检查时发现者,主要症状为便血和腹痛。 1.便血多见泡沫状血便,黏膜下肿瘤样隆起的病变顶部的黏膜菲薄发生出血。 2.腹痛多在下腹部或左季肋部,疼痛程度轻。 3.其他还可出现腹胀、便秘、腹泻、体重下降和里急后重。如肠气肿位于小肠而广泛,可发生吸收不良综合征。

并发症

约3%的病例发生并发症,主要有肠扭转、肠梗阻、肠套叠、肠出血和肠穿孔。

实验室检查

1.粪便 多为黄稀便,可有少量红白细胞或脓细胞,提示肠道炎症存在。 2.TCE性肠气囊肿?尿中可检测到三氯化物。

其他辅助检查

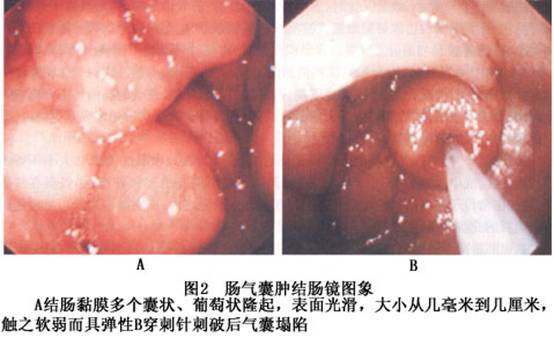

1.影像检查 (1)腹部平片:2/3的患者可以通过腹平片诊断。采取卧位及直立位平片,摄片前宜清洁灌肠。当气囊小、数量又少时,多无特征性表现。若气囊大而多,尤其位于浆膜下,则可见: ①充气肠曲的边缘可见聚簇或波浪状的连续囊状透光区,大小不等,自粟粒至葡萄大小,直径通常1~2cm。 ②气囊破裂形成气腹时,立位片可见膈下游离气体,发生率在小肠型约为15%,结肠型约为2%。 ③间位肠曲征(Chilaiditi’s sign)是气腹时气体积于横膈和肝或胃底之间,使膈升高,肝或胃底下降,造成相当大的间隙,充气的肠曲易上升而进入间隙内,形成间位肠曲,气囊肿的肠曲更易形...[详细]

诊断

由于症状无特异性,诊断主要依赖腹部平片、钡灌肠、结肠镜检查。确定TCE性肠气囊肿须满足以下条件: 1.长期暴露在三氯乙烯环境中。 2.尿中可检测到三氯化物。 3.肠气囊肿为大肠型。肠气囊肿症常被伴发疾病的表现所掩盖,很少单独做出诊断,多在手术或特殊检查中发现。 因此,必须提高对本症的警惕性,凡有消化道梗阻、炎症性肠病应注意本症存在。X线检查发现膈下有游离气体,又无腹膜炎体征,应考虑本症的可能。若发现肝与膈间有间位肠曲征提示PCI。

治疗

1.病因治疗 针对其致病原因,如肺气肿、慢性支气管炎、肠梗阻等进行相应的针对性治疗,是治愈的关键。 2.改善营养 据报道,加强营养并补充维生素B类药物,可使症状缓解甚至消失,有较好的疗效。 3.氧疗 给患者连续高浓度的氧气(70%~75%)吸入,可使血液内氧分压升高,而置换肠气囊肿内的气体,从而使囊肿消失。 4.中药治疗 应用大量三七(3~4.5g/d)及云南白药(0.6g,口服,每6小时1次),可能使病变缓慢,这可能是由于大量三七和云南白药有活血化瘀之功效。有人用龗板、土茯苓、鹅不食草治疗也取得了一定的疗效。 5.药物灌肠 有报道,以浓茶及云...[详细]

预后

继发性气囊肿症主要是针对原发性疾病进行治疗,原发性疾病治愈,则气囊肿随之消失。手术治疗,囊肿切除后预后良好,复发率低。

预防

目前尚无相关资料。

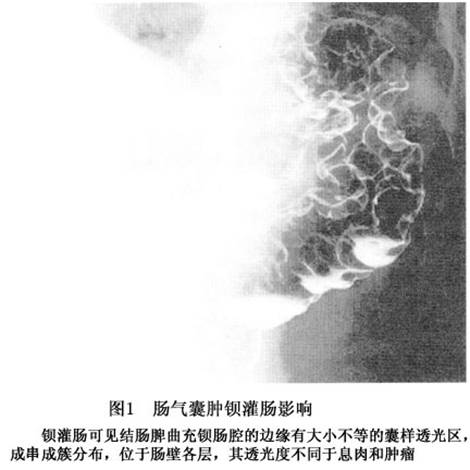

(3)腹部超声:表现为在增厚的肠壁中可见多发和固定的线状或不规则形高回声区。若应用高频超声探头则更加有利于诊断。 (4)腹部CT:可显示黏膜下或浆膜下多个囊样透光区,有助于与腹部、盆腔其他疾病鉴别。如应用螺旋CT多层次扫描,并口服造影剂可提高PCI的诊断率。 2.结肠镜检查?结肠镜可以明确病变性质。可见多个囊状、葡萄状隆起,表面略显苍白而透明囊性病变,大小可以从几毫米到几厘米。通常是软的多发黏膜下病变突入肠腔,颜色可以发白或发蓝,触之软弱而具弹性,活检钳或穿刺针刺破时可以因气流从气囊流出产生尖锐的“嘶”的声音,而后气囊塌陷(图2)。伴随感染时囊肿表面及周围黏膜可以出现炎性反应,表现不同程度的充血、水肿、糜烂等。

(3)腹部超声:表现为在增厚的肠壁中可见多发和固定的线状或不规则形高回声区。若应用高频超声探头则更加有利于诊断。 (4)腹部CT:可显示黏膜下或浆膜下多个囊样透光区,有助于与腹部、盆腔其他疾病鉴别。如应用螺旋CT多层次扫描,并口服造影剂可提高PCI的诊断率。 2.结肠镜检查?结肠镜可以明确病变性质。可见多个囊状、葡萄状隆起,表面略显苍白而透明囊性病变,大小可以从几毫米到几厘米。通常是软的多发黏膜下病变突入肠腔,颜色可以发白或发蓝,触之软弱而具弹性,活检钳或穿刺针刺破时可以因气流从气囊流出产生尖锐的“嘶”的声音,而后气囊塌陷(图2)。伴随感染时囊肿表面及周围黏膜可以出现炎性反应,表现不同程度的充血、水肿、糜烂等。