概述

双向性室性心动过速(bidirectiona ventricular tachycardia,BVT)是一种少见而严重的单形性室性心动过速,发作时同一导联出现两种形态相反的宽大畸形的QRS波按顺序交替出现。Schwensen于1922年首次报道洋地黄中毒出现的双向性室性心动过速。

病因

常发生于洋地黄中毒,尤其易发生于严重心肌病变及较严重的心肌缺血、缺氧和心脏扩大等情况下。此外,也见于乌头碱中毒、金刚烷胺中毒、低钾性周期性麻痹患者,偶见无明确心脏病者。

发病机制

1.双源性室性激动 激动起源于左心室及右心室两个异位起搏点。交替发放冲动形成双源性室性心动过速。可根据V1导联QRS波形态来判断节奏点的起源处。按起源处不同分为下列3型: (1)心内膜下浦氏纤维末梢型:心电图显示QRS波的主波方向有时向上,有时向下,这种相反方向的两种QRS波的形态完全不同。电生理检查证明,是由于电激动的微折返循环形成的传出及传入方向所引起的两种心室除极向量改变。 (2)右束支阻滞型:心电图表现为窦性心律的QRS波呈RBBB型与室性心律的QRS波呈LBBB型两者交替出现。如有室性融合波则QRS正常化。在希氏束电图上可见RBBB型QRS波前有固定的H-V...[详细]

临床表现

大多数室性心动过速为阵发性的,在室性心动过速发作时,患者可出现心慌、胸闷、胸痛、黑矇、晕厥。具有较严重的器质性心脏病基础者,在心动过速发作后可因心肌收缩力减弱,心室和心房的收缩时间不同步,心室的充盈和排出量明显减少,病人可迅速发展成为心力衰竭、肺水肿或休克等严重后果。有的甚至可发展为心室颤动而致心脏性猝死。 体格检查:心率多在140~200次/min之间,大多心律整,少数可有心律不齐。心尖部第1心音强弱不等。

并发症

室性心动过速常见的并发症为心脏性猝死、阿-斯综合征、心动过速性心肌病、心力衰竭等。 1.心脏性猝死 心律失常性心脏猝死中占80%~90%为室性快速性心律失常所致。大规模临床回顾性研究表明,院外发生心脏性猝死的患者10%以上以室性心动过速为特征,65%~85%在紧急救治时表现为心室颤动。心脏性猝死是室性心动过速最严重的并发症。 2.阿-斯综合征 也称急性心源性脑缺氧综合征,是指一种暂时性脑缺血、脑缺氧引起的急性而短暂的意识丧失,并伴有抽搐、面色苍白、发绀的综合征。在接受临床电生理检查的晕厥患者中,快速性室性心律失常占晕厥原因的20%。 3.心动过速性心肌病...[详细]

实验室检查

目前尚无相关资料报道。

其他辅助检查

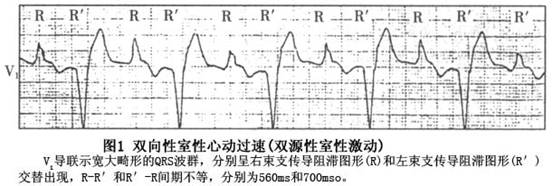

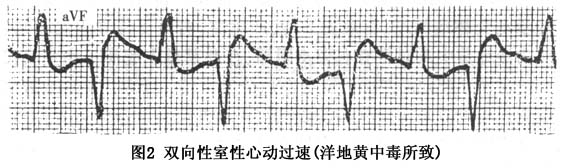

1.心电图特点 (1)心率为140~200次/min,也有报告为120~150次/min。大多节律整齐,少数节律不齐。同一导联相同形态QRS波的R-R间期规则,不同形态QRS波的R-R间期可不相等,呈长短交替性改变(图1)。 (2)多呈非持续性(短阵发作):也可呈持续性,发作持续时间仅数秒至数分钟,可自行终止,可反复发作(图1)。 (3)QRS波宽大畸形:个别为正常。QRS时限为0.14~0.16s,也有等于或小于或稍大于0.12s。洋地黄中毒所产生的双向性室性心动过速的QRS波宽大畸形,大多不太明显(图2)。 (4)可见有两种除极向...[详细]

诊断

1.心电图上可有两种心室除极向量,QRS波主波方向发生交替性变化。 2.多见于严重的器质性心脏病或洋地黄等药物中毒者。

治疗

双向性室性心动过速的治疗应根据病因而定,因预后严重,须立即处理。例如因洋地黄中毒引起者,应立即停用洋地黄,给予苯妥英钠100mg加至5%葡萄糖液20ml中缓慢静脉推注,每5分钟 1次,总量<10g,维持量口服0.1g,3~4次/d。静脉推注药物过快可导致低血压、缓慢性心律失常、加重心力衰竭。并给予氯化钾和硫酸镁静脉滴注。也可用利多卡因先静脉推注50~100mg,每5~10分钟后可再给一次50mg。如有效可用利多卡因250~500mg加入5%葡萄糖液500ml中静脉滴注维持,1~5mg/min。如效果不佳,可改用其他抗心律失常药(例如普鲁卡因胺、胺碘酮等),但应注意与洋地黄的配伍。如低钾性周期性...[详细]

预后

双向性室性心动过速预后严重,很易发展为心室颤动,病死率较高,故应立即处理。如能早期诊断、及时处理,室性心动过速大多能被纠正。

预防

1.积极治疗原发疾病是预防双向性室性心动过速的根本措施。 2.双向性室性心动过速多见于洋地黄中毒,所以在使用洋地黄类药物时要掌握好适应证,治疗过程中要严密监测血药浓度和临床症状,一旦发现问题及时进行处理。

(3)QRS波宽大畸形:个别为正常。QRS时限为0.14~0.16s,也有等于或小于或稍大于0.12s。洋地黄中毒所产生的双向性室性心动过速的QRS波宽大畸形,大多不太明显(图2)。

(3)QRS波宽大畸形:个别为正常。QRS时限为0.14~0.16s,也有等于或小于或稍大于0.12s。洋地黄中毒所产生的双向性室性心动过速的QRS波宽大畸形,大多不太明显(图2)。 (4)可见有两种除极向量:心电图显示QRS波群主波方向发生交替性变化,即一次向上、一次向下(图1,2);或是在某些导联呈现QRS主波为一次较宽、一次较窄(图3);或呈现QRS波主波为一次较高、一次较低;或呈一组(数个室性期前收缩)QRS主波均向上、一组QRS主波均向下交替出现,亦称交替性双重双向性室性心动过速(图4)。

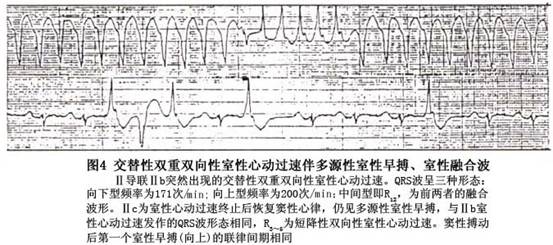

(4)可见有两种除极向量:心电图显示QRS波群主波方向发生交替性变化,即一次向上、一次向下(图1,2);或是在某些导联呈现QRS主波为一次较宽、一次较窄(图3);或呈现QRS波主波为一次较高、一次较低;或呈一组(数个室性期前收缩)QRS主波均向上、一组QRS主波均向下交替出现,亦称交替性双重双向性室性心动过速(图4)。

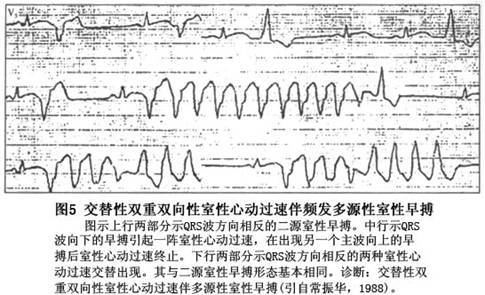

(5)标准肢导联呈交替地电轴右偏和左偏:即+120°~+130°与-60°~-80°交替出现。 (6)室性心动过速发作间歇期可出现与双向性室性心动过速波形相似的双向性室性期前收缩(图4,5)。

(5)标准肢导联呈交替地电轴右偏和左偏:即+120°~+130°与-60°~-80°交替出现。 (6)室性心动过速发作间歇期可出现与双向性室性心动过速波形相似的双向性室性期前收缩(图4,5)。 (7)V1导联呈QS型或R型。 (8)基础心律可呈现多种心律:例如窦性心律、阵发性房性心动过速、心房颤动等。

(7)V1导联呈QS型或R型。 (8)基础心律可呈现多种心律:例如窦性心律、阵发性房性心动过速、心房颤动等。