-

科室:

眼底病科

-

别名:

艾滋病视网膜病变

-

症状:

暂无

-

发病部位:

暂无

-

多发人群:

获得性免疫缺陷患者

-

相关疾病:

获得性免疫缺陷综合征

获得性免疫缺陷综合征(acquired immumodeficiency syndrome,AIDS)又叫艾滋病,是20世纪80年代举世瞩目的新型病毒性传染病。是由人免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)引起,以细胞免疫缺陷为主的严重疾病。并因此发生难于控制的条件致病微生物感染,常合并恶性肿瘤,如Kaposi肉瘤、Burkitt淋巴瘤等。患者在较短时间内死亡。目前在我国已非少见,且有快速增多的趋势。艾滋病患者常发生眼底和其他眼部病变,对眼科医师而言是一个十分重要的课题。

艾滋病是由HIV引起的。通过性交时体液的交换,输用被HIV污染的血液或其他血制品而引起播散。HIV属于反转录病毒。它有1个由脂质膜组成的外壳(图1)。外壳上镶嵌着2种糖蛋白(GP120和GP41)。外壳内为1个由蛋白质(P18和P24)组成的核。在核心内有2条核糖核酸(RNA)链,其上包含着病毒的染色体组和反转录酶。

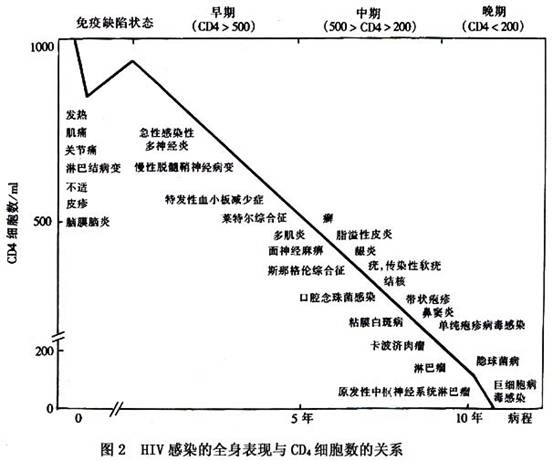

HIV只能在宿主的活细胞内复制,HIV包含着遗传基因,但必须依赖宿主细胞才能产生新的病毒颗粒。病毒的遗传指令可嵌于核糖核酸染色体组(RNA病毒)或脱氧核糖核酸(DNA)染色体组(DNA病毒)。HIV是RNA病毒,它具有特殊的反转录酶,可使这种病毒将它的RNA复制成DNA,复制的DNA与感染的宿主细胞染色体组结合,病毒的蛋白与核酸构建为成熟的病毒体,通过芽生的方式被宿主细胞释放出来,从而完成病毒的复制。在正常状态下,是由DNA复制RNA的。由于HIV在复制过程中采取了相反的步骤,所以称为反转录病毒(图1)。 HIV外壳上的糖蛋白GP120与一些人细胞,如CD4 T淋巴细胞,巨噬细胞和神经系统的一些细胞表面的抗原分子(称为CD4或T4受体)具有特殊的亲和力。HIV感染可以损伤或杀死T4辅助性细胞,导致T辅助性细胞和T抑制性细胞比例逆转。正常健康人中,T辅助性细胞和T抑制性细胞的比例为1.0~2.0,但在艾滋病人中,这两者的比例降为1.0以下。这种T辅助性细胞和T抑制性细胞比例逆转导致了细胞免疫功能不全,从而引起机会性病原体引起的感染和不常见的肿瘤发生(图2)。 [收起]

HIV只能在宿主的活细胞内复制,HIV包含着遗传基因,但必须依赖宿主细胞才能产生新的病毒颗粒。病毒的遗传指令可嵌于核糖核酸染色体组(RNA病毒)或脱氧核糖核酸(DNA)染色体组(DNA病毒)。HIV是RNA病毒,它具有特殊的反转录酶,可使这种病毒将它的RNA复制成DNA,复制的DNA与感染的宿主细胞染色体组结合,病毒的蛋白与核酸构建为成熟的病毒体,通过芽生的方式被宿主细胞释放出来,从而完成病毒的复制。在正常状态下,是由DNA复制RNA的。由于HIV在复制过程中采取了相反的步骤,所以称为反转录病毒(图1)。 HIV外壳上的糖蛋白GP120与一些人细胞,如CD4 T淋巴细胞,巨噬细胞和神...[详细]

[收起]

HIV只能在宿主的活细胞内复制,HIV包含着遗传基因,但必须依赖宿主细胞才能产生新的病毒颗粒。病毒的遗传指令可嵌于核糖核酸染色体组(RNA病毒)或脱氧核糖核酸(DNA)染色体组(DNA病毒)。HIV是RNA病毒,它具有特殊的反转录酶,可使这种病毒将它的RNA复制成DNA,复制的DNA与感染的宿主细胞染色体组结合,病毒的蛋白与核酸构建为成熟的病毒体,通过芽生的方式被宿主细胞释放出来,从而完成病毒的复制。在正常状态下,是由DNA复制RNA的。由于HIV在复制过程中采取了相反的步骤,所以称为反转录病毒(图1)。 HIV外壳上的糖蛋白GP120与一些人细胞,如CD4 T淋巴细胞,巨噬细胞和神...[详细]

感染后潜伏期长短不一,短则1年,长则数年甚至10多年(平均4.5年)。全身有持续性发热、盗汗、腹泻、消瘦、淋巴结肿大,TH细胞减少,TH细胞与TS细胞比值倒置。由于细胞免疫功能低下,患者对无害的条件致病微生物呈高度易感性,发生多脏器、多系统感染并伴发恶性肿瘤。 据文献报道,AIDS有40%~92.3%并发眼部病变,其中眼底损害更为多见。 眼底损害,可发生于HIV感染本身,亦可发生于条件致病微生物的继发感染。 由HIV感染本身所致者主要表现为棉绒状斑,大多位于眼底后部血管弓附近或视盘周围的视网膜浅层,1个或多个,悄然出现,在4~6周内自行消失,继而在不同部位再发生新病灶。棉绒状斑为视网膜毛细血管前动脉炎症性阻塞,引起神经纤维层局灶性缺血、缺氧、轴浆流阻滞,神经纤维水肿变性而形成。FFA在白斑相应处(包括已消失处)为无灌注区(filling defect)。有时还可见到眼底后极部火焰状出血及有白色中心的出血斑。黄斑中心凹周围毛细血管闭塞,亦可导致黄斑水肿渗出,出现沿Henle纤维排列的放射状微囊样皱褶和星芒状斑。 HIV侵犯破坏免疫系统的核心TH细胞,形成不可逆转的免疫缺陷,从而引起各种条件致病微生物(病毒、细菌、真菌、原虫)感染性眼底疾病。如巨细胞病毒性视网膜炎、弓形虫性视网膜脉络膜炎、真菌(念珠菌、隐球菌等)性脉络膜视网膜炎、鸟型分枝杆菌性脉络膜视网膜炎等。 巨细胞病毒性视网膜炎(cytomegalovirus retinitis)在AIDS患者中发病率高达12%~46%(此外见于恶性肿瘤及脏器移植后应用免疫抑制药的患者)。通常见于病程晚期,但也可先于全身其他病变出现之前。开始时,进展缓慢,对中心视力无明显损害,患者往往并无感觉,或仅有飞蚊症。检眼镜下见到周边眼底或后极部血管弓附近有境界模糊、黄白色散在的颗粒状或灰白色絮样混浊,逐渐扩大融合。视网膜广泛性水肿、渗出及火焰状出血,黄斑星芒状斑,使眼底呈碎乳酪与番茄酱样。 弓形虫视网膜脉络膜炎(toxoplasmic retinochoroiditis)是因弓体原虫经后短睫状动脉进入脉络膜视网膜,或自脑脊液而到达视盘附近。眼底表现与一般后天性弓形虫性脉络膜视网膜炎相同。但炎症反应急剧,常因房水、玻璃体混浊而不能满意透见眼底。[收起]

感染后潜伏期长短不一,短则1年,长则数年甚至10多年(平均4.5年)。全身有持续性发热、盗汗、腹泻、消瘦、淋巴结肿大,TH细胞减少,TH细胞与TS细胞比值倒置。由于细胞免疫功能低下,患者对无害的条件致病微生物呈高度易感性,发生多脏器、多系统感染并伴发恶性肿瘤。 据文献报道,AIDS有40%~92.3%并发眼部病变,其中眼底损害更为多见。 眼底损害,可发生于HIV感染本身,亦可发生于条件致病微生物的继发感染。 由HIV感染本身所致者主要表现为棉绒状斑,大多位于眼底后部血管弓附近或视盘周围的视网膜浅层,1个或多个,悄然出现,在4~6周内自行消失,继而在不同部位再发生新病...[详细]

AIDS患者常可伴有眼睑、角膜或葡萄膜的带状疱疹病毒感染;单纯疱疹病毒性角膜炎;细菌性角膜溃疡;眼睑、结膜、泪腺的Kaposi肉瘤;眶内Burkitt淋巴瘤、继发性青光眼、巩膜炎、眼内外肌麻痹等。

实验室免疫学检查对确定诊断极为重要,包括末梢血淋巴细胞绝对值、TH和TS细胞值及其比值;HIV分离,检测HIV抗原及核酸或反转录酶。

并发巨细胞病毒性视网膜炎时FFA检查视网膜有大片无灌注区,动、静脉管壁均有大量渗漏。病变继续加剧则视盘充血水肿,视网膜渗出性脱离,视力完全丧失(图3)。

临床上主要根据病史、高危人群、全身多系统症状和体征,反复性多种或1种条件性致病微生物感染,结合罕见的Kaposi肉瘤、肺囊虫肺炎等,可做出AIDS的拟诊。

无有效治疗方法,重在预防。 AIDS巨细胞病毒感染引起巨细胞视网膜炎者,可用丙氧鸟苷(ganciclovir)250~500mg加入生理盐水500ml中静脉缓缓滴注,1次/d,连续10~14天后,改250~500mg,2次/d内服,持续数月乃至数年。急性期亦可以丙氧鸟苷200μg玻璃体内注射。能延长患者生命及缓解视网膜炎症。此外,膦甲酸(foscarnet)、cidofovir亦可使用。但无论何种药物,均不能杀灭病毒。

AIDS目前尚无有效治疗,因此重在预防。禁止不正当性行为是预防本病的关键。献血或提供器官移植(包括角膜)者应做抗体试验。严格保证血液及血制品不受污染。应用一次性注射器,使用经双氧水或75%酒精消毒后的眼压计、房角镜、接触镜等,以防止医源性感染。