基本信息

- 科室: 眼眶病眼肿瘤科

- 别名: 眼眶血管外皮细胞瘤 hemangio-perithelioma of fossa orbitalis

- 症状: 暂无

- 发病部位: 暂无

- 多发人群: 所有人群

- 相关疾病: 暂无

概述

血管外皮瘤(hemangiopericytoma)是来源于毛细血管外皮的一种肿瘤,其特征为梭形瘤细胞之外围以网状纤维,排列在衬有单层内皮细胞的血管腔周围。此肿瘤比较少见,好发于深层组织,如腹膜后、纵隔和下肢等处,发生于眶者较少见。国内多为个例或少数病例报道。

病因

尚不十分明确。

发病机制

目前尚不清楚。

临床表现

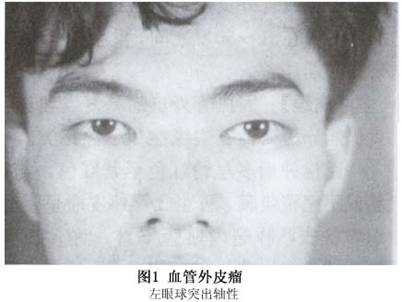

眼眶血管外皮瘤的症状和体征与病变性质和位置有关。一般而言,发生眶前部者症状和体征较轻,位于眶后部或恶性者症状和体征较为明显。 位于前部的肿瘤多发生于眶上部,可扪及肿物,中等硬度,表面光滑,可移动,无压痛。因肿瘤供血丰富,血管之间常有吻合,滋养动脉和导出静脉粗大,因而可见肿瘤表面血管迂曲扩张。接近于皮肤时局部可透见紫红色。肿瘤位于眶中、后段,主要的症状和体征为眼球突出,视力减退和眼球运动障碍。眼球突出多为渐进性、轴性突出(图1)。如肿瘤偏于一侧,则除去眼球向前方突出之外,还向肿瘤对侧移位。眼球周围虽扪不到肿瘤,但眶内压力较高,眼球不能纳入眶内。视力减退多在0.5以下。这是由于肿瘤位于...[详细]

并发症

可以伴有头部剧烈疼痛、呕吐、睑闭合不全、角膜暴露等。

实验室检查

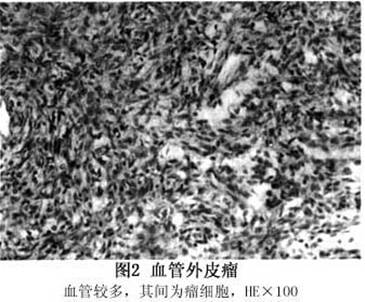

病理学检查:因血管外皮瘤易复发和转移,在临床上一般认为属于恶性肿瘤,但从病理学角度仍可分为良性、边缘性和恶性3类。 肿瘤巨检多呈粉红色至紫红色,与海绵状血管瘤相似,质软,有弹性。良性者常被有完整或不完整包膜,恶性血管外皮瘤呈浸润性,在手术时发现与周围结构边界不清。肿瘤内血管丰富,许多血管分支呈“鹿角”样。约1/3区域为血管窦间隙,一半区域为实体性与窦间隙混合,只有小部分为实体性。血管内衬内皮细胞,附于网状纤维及胶原纤维的基底膜上。基底膜以外为密集的瘤细胞,圆形或椭圆形,边界不清,含中等量胞质。核膜清楚,核仁小,可见核分裂(图2,3)。Croxatto和Font称网状纤维染色有助于本病...[详细]

其他辅助检查

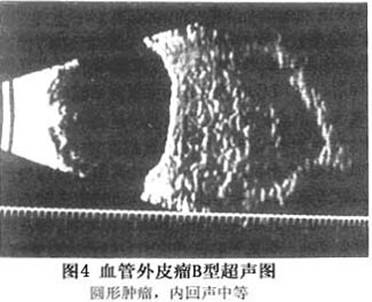

1.X线检查 X线片可见眶密度增高,病程较久、长期眶内压增高病例,非特异性眶腔扩大。血管造影特别是DSA对诊断有意义,因为肿瘤供血丰富,血管间有短路,除发现眼动脉移位之外,肿瘤内有较多的造影剂。在动脉期可显示病变轮廓及细小的血管网,这种造影图像一直存留在静脉后期。如瘤内血管较少,以实体为主要结构,血管造影价值不大。 2.超声探查 B型超声可显示肿瘤轮廓和声学特性,一般良性血管外皮瘤显示为圆形或椭圆形,边界清楚(图4)。恶性血管外皮细胞瘤形状不规则,呈现浸润性边缘,即界限不清或不圆滑。肿瘤内回声多少、强度和分布取决于病变的组织结构。病变内血管窦腔较多者,则内回声多而强,类似海绵状血...[详细]

诊断

血管外皮细胞瘤的临床表现与一般眶内良性或恶性肿瘤类同,缺乏特异性。眶前部肿瘤虽可扪及紫红色弹性肿物,但和海绵状血管瘤难于鉴别。影像学诊断有一定帮助。血管外皮细胞瘤最后诊断依靠活体组织检查,HE染色鉴别诊断有困难时,网状纤维染色有助于诊断。

治疗

手术切除是常被接受的治疗方法。手术时如发现缺乏明显包膜或包膜不完整,应作扩大的局部切除,即将肿瘤和其周围的部分正常结构,成块切除。术前针穿或切开活检、术时囊膜破裂、分块切除或未完全切除以及恶性肿瘤边缘呈浸润性都是引起复发的原因。 对于复发肿瘤,如CT或MRI显示病变位于前部,比较局限,手术易于接近,且病理诊断属良性或边缘性,可考虑再次局部切除。对于多次复发或恶性血管外皮细胞瘤需眶内容摘除,而后放射治疗。也可局麻切除联合大剂量60CO照射(>70Gy),有观察3年无复发者。

预后

本病有1/3患者切除后复发,l0%~15%发生转移死亡。复发多发生在术后1~2年内,但也有很长时间才复发者。对此种肿瘤术后至少观察10年,才考虑治愈。

预防

目前没有相关内容描述。

良性血管外皮瘤的症状和体征较轻,而恶性者较重。有作者1994年报告一例10岁恶性血管外皮细胞瘤儿童,病程仅1个月,视力从1.5下降至0.06,眼睑高度水肿,球结膜水肿充血。眼底检查:视盘色红,静脉高度迂曲,眼球向各方向运动均受限,眼球突出度,患侧多健侧11mm,1天之后视力完全丧失。

良性血管外皮瘤的症状和体征较轻,而恶性者较重。有作者1994年报告一例10岁恶性血管外皮细胞瘤儿童,病程仅1个月,视力从1.5下降至0.06,眼睑高度水肿,球结膜水肿充血。眼底检查:视盘色红,静脉高度迂曲,眼球向各方向运动均受限,眼球突出度,患侧多健侧11mm,1天之后视力完全丧失。

电镜下可见血管外皮细胞围绕在衬有内皮细胞的血管腔周围,胞质淡,核圆或椭圆。胞质内细胞器稀少,并有一些延长的细胞器突起。血管外皮细胞瘤属于软组织肿瘤,来源于间叶细胞,免疫组织化学染色有助于和其他血管性新生物鉴别。血管外皮细胞对肌动蛋白(actin)和波形蛋白(vimentin)阳性染色。

电镜下可见血管外皮细胞围绕在衬有内皮细胞的血管腔周围,胞质淡,核圆或椭圆。胞质内细胞器稀少,并有一些延长的细胞器突起。血管外皮细胞瘤属于软组织肿瘤,来源于间叶细胞,免疫组织化学染色有助于和其他血管性新生物鉴别。血管外皮细胞对肌动蛋白(actin)和波形蛋白(vimentin)阳性染色。

3.CT扫描 CT显示肿瘤为高密度块影,位于肌肉圆锥内或外,类圆形或形状不规则(图6,7),边界清楚,内密度均匀。CT值+30~+67HU,平均+50HU。注射造影剂后有明显强化,CT值可达138HU。如此高的增强值在其他肿瘤少见。这一方面说明肿瘤内血管丰富,血流内存留的造影剂较多;另方面由于血-组织屏障破坏,造影剂自血管内渗出较多。恶性血管外皮细胞瘤除形状不规则、高度强化之外,尚可侵蚀眶壁。

3.CT扫描 CT显示肿瘤为高密度块影,位于肌肉圆锥内或外,类圆形或形状不规则(图6,7),边界清楚,内密度均匀。CT值+30~+67HU,平均+50HU。注射造影剂后有明显强化,CT值可达138HU。如此高的增强值在其他肿瘤少见。这一方面说明肿瘤内血管丰富,血流内存留的造影剂较多;另方面由于血-组织屏障破坏,造影剂自血管内渗出较多。恶性血管外皮细胞瘤除形状不规则、高度强化之外,尚可侵蚀眶壁。

4.MRI 磁共振成像如同CT,可清楚的显示病变的位置、形状和边界,在分辨肿瘤与视神经和眼外肌的关系方面优于CT扫描。

4.MRI 磁共振成像如同CT,可清楚的显示病变的位置、形状和边界,在分辨肿瘤与视神经和眼外肌的关系方面优于CT扫描。