概述

泪腺多形性腺瘤(pleomorphic adenoma of the lacrimal gland)又称为泪腺混合瘤,是一种泪腺的上皮性肿瘤。其起源于有多向性分化潜能的上皮细胞,其间质成分为上皮化生的产物。本病是泪腺肿瘤中最多见的上皮性肿瘤,发病率约占泪腺上皮性肿瘤的49%~58%,泪腺窝肿瘤的25%,眼眶占位性病变的3%~5%。 泪腺的良性多形性腺瘤是由上皮和间质成分构成的良性肿块。现代观点认为这两种成分均来自上皮,故以往可称为的良性混合瘤,应以多形性腺瘤代替。此名称已被世界卫生组织所采纳。

病因

尚不明了。

发病机制

机制不清。

临床表现

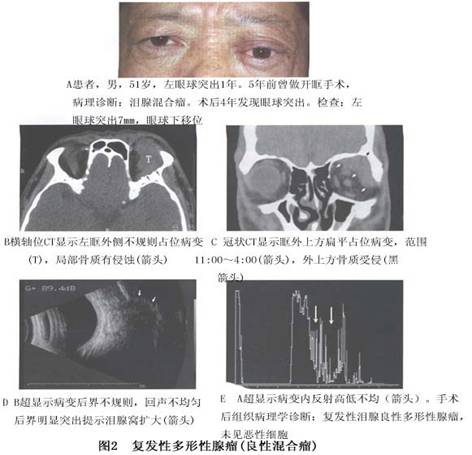

多形性腺瘤多表现病程较长,常在1年以上。发生于20~50岁青壮年,无自发痛感。典型症状为泪腺区无痛性包块,缓慢增大。较少疼痛、复视。最常见的症状为单眼进行性眼球突出及眼球下移位,眶外上方可扪及硬性肿物,表面有正常泪腺时触诊有颗粒感,无触痛,不能推动。也可出现眼睑肿胀,少部分患者有上睑下垂及眼球运动障碍等症状。肿瘤压迫眼球,产生散光、视力减退。眼底正常或可见外上部压痕(脉络膜视网膜皱褶)。 泪腺良性多形性腺瘤容易复发,复发后多数病变侵及广泛,甚至可引起骨破坏。尽管在组织病理学上仍为良性肿瘤特征,但其生物学行为的临床表现已为恶性肿瘤。复发的肿瘤可扪及眶上部呈结节状或不规则形,压痛。肿瘤...[详细]

并发症

上睑下垂,眼球运动障碍等。

实验室检查

病理学检查:巨检为单个多叶性包块,肿瘤呈类圆形或椭圆形,有完整包膜,表面可有结节状突起,为瘤细胞浸润被膜所致。切面淡粉或黄白色,可见软的黏液样区与纤维性组织。镜下见瘤组织主要由上皮细胞或间质部分组成,为分化的上皮细胞构成的大量管状结构及形态各异的细胞巢构成,散在透明样、黏液样、软骨样结构瘤细胞形态和排列多样化:①腺管状排列,有两层细胞,内层为腺上皮,呈扁平,立方或柱形;外层为肌上皮细胞,呈多边形或梭形。②实性块状或条索状排列,瘤细胞巢有水液或软骨样区,部分上皮巢可见鳞化。电镜见有两层或多层上皮细胞中央形成空腔,内层细胞的腔面有绒毛,侧面与邻近细胞有复合连接,这些细胞的胞质含多数线粒体、粗面内质...[详细]

其他辅助检查

1.X线检查 由于现代许多影像检查如超声、CT均普遍应用,且显示软组织病变优于传统X线。但后者对诊断多形性腺瘤仍具有特征性。X线可显示(20°后前位)眶腔扩大或泪腺向外上方膨隆,边界清晰整齐,无骨破坏。因肿瘤位于泪腺窝邻近骨壁并受骨壁和眼球的限制,肿瘤增长后首先压迫泪腺窝,造成泪腺窝向外上方扩大。此种X线征所见具有定性诊断价值。 2.超声检查 典型的良性多形性腺瘤B超显示为眶外上方圆形或类圆形占位病变,边界清楚、光滑,内回声多或中等而分布均匀,声衰减中等,无可压缩性。由于肿瘤压迫引起的泪腺窝扩大,在B超上显示为肿瘤后界局部向后突出,这是骨压迫征,这些声学特征非常符合多形性腺瘤的...[详细]

诊断

根据单眼患者(20~50岁)发病缓慢,颞上眶缘无痛性肿块。CT显示眼眶颞上方类圆形密影,边界清楚,密度高,均质或不均质,可被造影剂强化,无眶骨破坏。B型超声显示肿物边界清楚、形状规则,内回声中等或较强,结合临床检查可以做出诊断。

治疗

手术是主要治疗手段,注意完整切除肿瘤,保持包膜完整,避免过度挤压。若肿瘤切除不完全或术中肿瘤囊膜破裂,容易导致残留复发或恶变。若复发多次手术可能刺激瘤细胞恶变。恶变时细胞呈间变,异型性、呈腺癌、腺样囊性癌表现。因此,最恰当的手术方式是外侧开眶术,在显微镜下细心从骨膜外完整切除肿瘤及其导管包膜。有助于减少复发或恶变。 若肿瘤发生恶变,要作眶内容摘除术,同时切除受累骨膜及骨质。如相邻鼻旁窦受累也要作相应处理。泪腺肿瘤切除手术多选用外上眶缘切口,从眉弓中1/2弧形切开到外眦部,依次切开皮肤、皮下、眶缘骨膜,眶隔,暴露泪腺窝,切除肿瘤。

预后

预后一般良好。完整切除肿瘤有助于减少肿瘤复发或恶变。有报告在初次手术后20~40年后复发者。Rose等报告术前活检复发率32%,术前未做活检者复发率为3%。因此,只要术前对泪腺多形性腺瘤细致准确诊断,避免活检,初次手术完整摘除肿瘤就可以避免复发。

预防

目前没有相关内容描述。