概述

食管乳头状瘤(esophageal papilloma,EP)为良性鳞状上皮的息肉样肿瘤。过去一直认为EP很罕见,往往是因为其他上消化道症状作内镜检查时偶然发现。但随着胃镜的广泛开展,近年来检出率有所增加。由于EP有复发的可能,甚至被认为是癌前病变,特别是其伴发病中易出现其他部位的恶性肿瘤以及与食管癌关系密切,使EP越来越受到人们的关注。

病因

EP的病因不明,其发病机制也有争论。目前认为与下列因素有关 1.黏膜损伤?胃食管反流、食管炎、食管裂孔疝,机械操作等常引起EP。Carr等报道有两例先前活检证实有食管炎,以后随访时发现EP。EP在食管远1/3段多见,此处受这些病变的影响最为严重。内镜检查所致损伤、慢性食管异物嵌塞、反复用探条扩张狭窄的食管及外科手术创伤均有引起EP的报道。很多EP病理检查均有炎症证据。 2.人类乳头状病毒(human papillomavirus,HPV)感染 HPV与人类鳞状上皮有高度亲和性。有人在增生的食管黏膜中发现HPV感染的免疫组化证据,还有人认为挖空细胞是诊断HPV感染的一个...[详细]

发病机制

食管乳头状瘤系一种良性无蒂肿瘤,主要来自食管黏膜,由增生的上皮细胞形成,内含结缔组织和血管,呈疣状、结节状、菜花状隆起,直径多在2~10cm,也有报道5~6cm(图1)。 1.组织学的特点 食管乳头状瘤按生长方式可分为3种类型: (1)外生型:呈光滑的指样或树枝状外型,表层的鳞状上皮呈乳头状增生,上皮分化成熟。乳头中央为纤维血管组成的中心轴。部分上皮不全角化。近2/3病例间质内有明显的炎细胞浸润。 (2)内生型:外形呈光滑、圆形的突起,镜下见表皮呈内翻性生长,伴有鳞状上皮不全角化,棘层增生,部分上皮内有挖空细胞,间质内有炎细胞浸润。 (3...[详细]

临床表现

发病年龄多在中老年。起病隐袭,临床表现无特异性,以上腹部症状居多,如胸骨后痛、吞咽困难、胃灼热感等,尚有便血、缺铁性贫血。呕吐为主要症状者少,患者往往因胃部疾病作胃镜检查时偶然发现。本病容易合并其他部位的肿瘤,Carr等人报道的25例EP中6例出现其他部位的恶性肿瘤,其中4例为咽喉及肺部的癌肿,其余为皮肤癌及膀胱癌。

并发症

患有EP的病人很可能在黏膜刺激的情况下容易出现口和呼吸道肿瘤。因此对EP病人应检查和随访邻近脏器是否有肿瘤。

实验室检查

有的EP大体形态可误诊为棘皮病或疣状鳞癌,需由组织学进行鉴别,故对EP提倡取活检。

其他辅助检查

X线配合内镜活组织病理检查可明确诊断。内镜下绝大部分EP呈球形或半球形隆起,多半无蒂,呈浅桃红色,质软,弹性尚可,大小约0.4~0.6cm,罕有超过1cm,多为单个,常位于食管中下段。内镜下如见上述表现,应高度怀疑本病。少数EP为扁平状隆起,呈白色,或因充血、糜烂而呈红色。与HPV有关的EP则较多见于食管上段并呈多灶性。

诊断

对食管乳头状瘤的诊断主要通过X线钡餐造影和食管镜检查, X线检查配合内镜活组织病理检查可明确诊断。 1.临床表现。 2.试验室及其他辅助检查。

治疗

因乳头状瘤有恶变可能,因此应积极治疗,肿瘤小可在内镜下摘除或激光切除,肿瘤巨大需经食管局部切除或对病灶进行监测。因为有的EP与HPV有关,所以上述操作能否触发传播仍是一个值得注意的事,故切除时应小心操作。伴HPV的EP预后是否差些,需进一步调查。

预后

一般认为食管乳头状瘤是癌前病变,但目前尚无确切的癌变报道,对已确诊为该病、瘤体较大者或同时伴有异型增生者应尽早手术切除,目前绝大多数病例通过内镜下摘除治疗,术后长期随访几无复发。

预防

目前尚无相关资料。

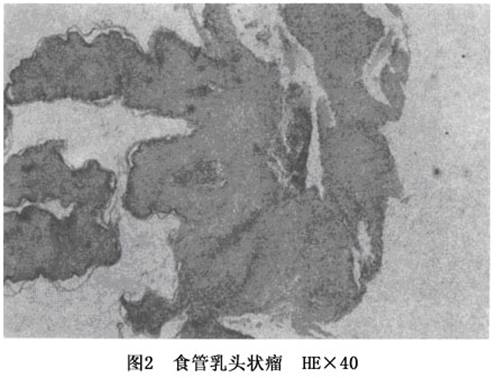

1.组织学的特点 食管乳头状瘤按生长方式可分为3种类型: (1)外生型:呈光滑的指样或树枝状外型,表层的鳞状上皮呈乳头状增生,上皮分化成熟。乳头中央为纤维血管组成的中心轴。部分上皮不全角化。近2/3病例间质内有明显的炎细胞浸润。 (2)内生型:外形呈光滑、圆形的突起,镜下见表皮呈内翻性生长,伴有鳞状上皮不全角化,棘层增生,部分上皮内有挖空细胞,间质内有炎细胞浸润。 (3)峰型:外形呈峰形突起,镜下见表皮呈疣状增生,上皮颗粒层突出,伴明显的角化或不全角化。以上3种类型中以外生型最多,内生型次之,峰型少见(图2)。

1.组织学的特点 食管乳头状瘤按生长方式可分为3种类型: (1)外生型:呈光滑的指样或树枝状外型,表层的鳞状上皮呈乳头状增生,上皮分化成熟。乳头中央为纤维血管组成的中心轴。部分上皮不全角化。近2/3病例间质内有明显的炎细胞浸润。 (2)内生型:外形呈光滑、圆形的突起,镜下见表皮呈内翻性生长,伴有鳞状上皮不全角化,棘层增生,部分上皮内有挖空细胞,间质内有炎细胞浸润。 (3)峰型:外形呈峰形突起,镜下见表皮呈疣状增生,上皮颗粒层突出,伴明显的角化或不全角化。以上3种类型中以外生型最多,内生型次之,峰型少见(图2)。 HPV阳性的EP特点:外生型较多,而内生型和峰型较少。挖空细胞的发生率较多,但无统计学意义。棘皮症和多量挖空细胞可提示HPV感染,但并不能预告它一定包含有HPV DNA。说明组织学的特点在HPV感染的诊断中作用是有限的。 2.EP与食管癌有关的问题 EP是否会恶变这是一个重要而有争论的问题。下列各点使人考虑EP与食管癌有关。 (1)有EP显示细胞间变和癌性变的证据:已证实喉和生殖道的鳞状乳头状瘤与鳞状细胞癌有关。 (2)HPV DNA的证据:已证实HPV 6、11、16、18型与不同类型的癌有着广泛的联系,在食管间变细胞和食管癌中也发现HPV DNA的证据。 (3)动物试验证实:牛乳头状瘤病毒诱发EP,并恶性变。互隔交链孢霉菌可以诱发大鼠前胃和食管乳头状瘤,也可诱发了前胃乳头状癌。但经近期随访,几个大宗报告中没有恶性变的病例。

HPV阳性的EP特点:外生型较多,而内生型和峰型较少。挖空细胞的发生率较多,但无统计学意义。棘皮症和多量挖空细胞可提示HPV感染,但并不能预告它一定包含有HPV DNA。说明组织学的特点在HPV感染的诊断中作用是有限的。 2.EP与食管癌有关的问题 EP是否会恶变这是一个重要而有争论的问题。下列各点使人考虑EP与食管癌有关。 (1)有EP显示细胞间变和癌性变的证据:已证实喉和生殖道的鳞状乳头状瘤与鳞状细胞癌有关。 (2)HPV DNA的证据:已证实HPV 6、11、16、18型与不同类型的癌有着广泛的联系,在食管间变细胞和食管癌中也发现HPV DNA的证据。 (3)动物试验证实:牛乳头状瘤病毒诱发EP,并恶性变。互隔交链孢霉菌可以诱发大鼠前胃和食管乳头状瘤,也可诱发了前胃乳头状癌。但经近期随访,几个大宗报告中没有恶性变的病例。