概述

外阴佩吉特病是一种缓慢逐渐发展的癌,含典型的有空泡形成的Paget细胞,约有半数的患者有汗腺的累及。多发生于大阴唇和肛周,外阴瘙痒和烧灼感是常见症状,检查发现外阴病灶高出皮肤,局部增厚,有硬结及皮肤表面有脱屑,常有色素减退类似白斑。一些外阴Paget病的患者患有潜在腺癌。

病因

病因不明,可能起源于大汗腺或前庭大腺,然后沿导管到达表皮。另外,该病也可源于原位上皮干细胞。可能与砷剂、病毒感染、局部损伤刺激及遗传等因素有关。

发病机制

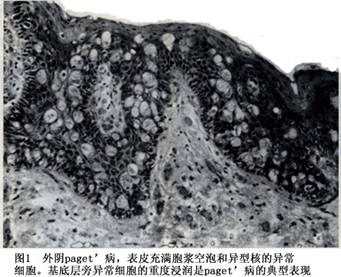

该病为一种来源于外分泌和顶浆分泌汗腺的上皮内腺癌,因为这些病变表现为顶浆分泌,故认为恶性细胞来源于未分化的基底细胞。“转化细胞”在上皮内蔓延,穿透鳞状上皮后可能到达附加类型的细胞。它是在肿瘤形成的过程中转化为附加类型的细胞(图1)。 在汗腺、巴氏腺或肛门直肠等具有分泌功能的器官患有潜在浸润性肿瘤的多数患者中,恶性细胞通过皮肤的导管样结构迁移到达表皮层。病变在表皮层内者占70%。上皮增厚,棘皮样,表皮深层内有Paget细胞浸润,当Paget细胞进一步增殖,可扩散至表皮全层、表皮附件(毛囊、皮脂腺、汗腺)。外阴表面有渗出结痂或角化脱屑,并常扩散至肛门区,偶可浸润至股内侧,尿道口、阴道...[详细]

临床表现

一般无自觉症状,少数有不同程度的瘙痒和灼痛,病程缓慢,可迁延多年。病灶开始于外阴生毛部、生殖皱褶和肛周,然后向小阴唇扩散,多出现于长期站立时。肉眼观察病灶为边界清楚的红色湿疹样斑块,表面有渗出结痂或角化脱屑,并常扩散至肛门区,偶可浸润至股内侧。尿道口、阴道、宫颈、肛门和肛管则极少累及。揭除痂皮后露出鲜红色细颗粒的糜烂面。皮肤病损界限清晰但边缘不规则,病灶中红色和白色分别为溃疡区和高度角化区。有些病损为柔软和均质的红斑,手术标本切缘有该病浸润者多见于前庭病变。如出现溃疡,常为侵袭性生长的标志,罹患该病的病人中约20%伴有外阴浸润性腺癌,且临床浸润型癌多见于镜下浸润癌。外阴Paget病患者,当有会...[详细]

并发症

本病常同时或先后并发其他癌瘤。常见的并发癌瘤有:乳腺癌、前庭大腺癌、皮肤基底细胞癌、膀胱癌、胆囊癌、外阴浸润性腺癌。合并有宫颈、结肠、膀胱及乳腺的恶性肿瘤约占30%,当肛门黏膜受累时,则通常提示有潜在性直肠腺癌。

实验室检查

分泌物检查、肿瘤标志物检查、聚合酶链反应。

其他辅助检查

组织病理学检查。

诊断

外阴佩吉特病的确诊依靠病理组织活检。有时病灶涂片细胞学检查可见paget细胞,但局限于表皮深部的病灶常呈假阴性。应注意本病可多中心发生,病灶的实际大小要比肉眼见到的红色斑块更广泛。

治疗

1.手术治疗 外阴佩吉特病的治疗以手术切除为主。对单发病灶,可行病灶广泛切除,对多中心的或较广泛病灶,可行单纯外阴切除术。Paget病病变的扩散程度常超过肉眼所见,所以切缘常呈阳性病理改变。如果手术切缘为阳性,则复发率很高,因此,在手术时对切缘应行冰冻切片检查,以保证将病灶完全切除。 不论采取何种术式,切除的正常皮肤边界应距离病灶2.5cm以上,深度以到皮肤下脂肪组织0.5~1cm为宜,病变下方的任何肿块均应被切除并送病检,以排除恶变。对于病变下方已有浸润性癌者,必要时可行外阴根治术及腹股沟淋巴结清扫术。如切除范围较大,创面较大,则需植皮。 2.局部治疗 有报道采用氟尿...[详细]

预后

20%~30%演变成浸润癌甚至转移。

预防

1.本病伴发或以后发生恶性肿瘤的机会较多,对病人应全身检查,并长期随访,观察有无其他肿瘤的可能。 2.应尽量少用砷剂,避免用长波紫外线强烈照射。如果是多发性皮损者,应注意有无其他恶性肿瘤存在。

在汗腺、巴氏腺或肛门直肠等具有分泌功能的器官患有潜在浸润性肿瘤的多数患者中,恶性细胞通过皮肤的导管样结构迁移到达表皮层。病变在表皮层内者占70%。上皮增厚,棘皮样,表皮深层内有Paget细胞浸润,当Paget细胞进一步增殖,可扩散至表皮全层、表皮附件(毛囊、皮脂腺、汗腺)。外阴表面有渗出结痂或角化脱屑,并常扩散至肛门区,偶可浸润至股内侧,尿道口、阴道、宫颈、肛门和肛管则极少累及。局部淋巴结和其他部位的转移也会发生。黏液卡红反应也为阳性;硫瑾染色示黏液。 镜下见在表皮深层,尤其在钉突尖端明显可见单个或小群分散的Paget细胞。Paget细胞为大圆细胞,有丰富的胞浆,呈透明空泡状,染色淡,细胞核大,核圆形或卵圆形,有些核呈折叠,核仁不大但明显,常位于一边,核分裂不多见。核浆比为1∶3,染色质细而分散。Paget细胞质内含有酸性及中性黏多糖,用Alcian蓝染色呈阳性反应;用PAS染色在淀粉酶处理前后皆呈阳性反应,表皮中无多核角朊细胞,Paget细胞不从表皮进入真皮,但可从表皮伸入毛囊上皮中,可伴有汗腺癌。真皮层可见淋巴细胞和少数浆细胞浸润。

在汗腺、巴氏腺或肛门直肠等具有分泌功能的器官患有潜在浸润性肿瘤的多数患者中,恶性细胞通过皮肤的导管样结构迁移到达表皮层。病变在表皮层内者占70%。上皮增厚,棘皮样,表皮深层内有Paget细胞浸润,当Paget细胞进一步增殖,可扩散至表皮全层、表皮附件(毛囊、皮脂腺、汗腺)。外阴表面有渗出结痂或角化脱屑,并常扩散至肛门区,偶可浸润至股内侧,尿道口、阴道、宫颈、肛门和肛管则极少累及。局部淋巴结和其他部位的转移也会发生。黏液卡红反应也为阳性;硫瑾染色示黏液。 镜下见在表皮深层,尤其在钉突尖端明显可见单个或小群分散的Paget细胞。Paget细胞为大圆细胞,有丰富的胞浆,呈透明空泡状,染色淡,细胞核大,核圆形或卵圆形,有些核呈折叠,核仁不大但明显,常位于一边,核分裂不多见。核浆比为1∶3,染色质细而分散。Paget细胞质内含有酸性及中性黏多糖,用Alcian蓝染色呈阳性反应;用PAS染色在淀粉酶处理前后皆呈阳性反应,表皮中无多核角朊细胞,Paget细胞不从表皮进入真皮,但可从表皮伸入毛囊上皮中,可伴有汗腺癌。真皮层可见淋巴细胞和少数浆细胞浸润。